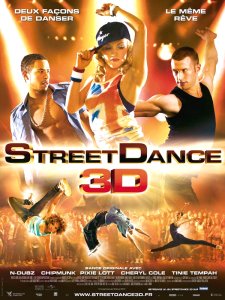

Le 19 mai dernier est sorti un nouveau film sur le thème de la danse : « Street dance 3D ». Vous me direz : un film de plus où s’opposent des idées préconçues et qui se finit en happy end. Peut-être. Mais la particularité de celui-là est qu’il s’agit du premier film en 3D, comme son titre le suggère fortement. C’est aussi pour moi l’occasion de faire une petite mise au point sur cette histoire de 3D.

Le 19 mai dernier est sorti un nouveau film sur le thème de la danse : « Street dance 3D ». Vous me direz : un film de plus où s’opposent des idées préconçues et qui se finit en happy end. Peut-être. Mais la particularité de celui-là est qu’il s’agit du premier film en 3D, comme son titre le suggère fortement. C’est aussi pour moi l’occasion de faire une petite mise au point sur cette histoire de 3D.

Tout d’abord, voici le pitch du film. Une jeune Anglaise, Carly, vient de se qualifier avec sa troupe de street dance pour la finale des championnats anglais. Jay, son petit ami et leader du groupe, annonce qu’il arrête la danse et les plante là. Carly doit alors reprendre le groupe en main dans l’objectif de gagner la finale. Elle rencontre des problèmes de salle qui l’amènent à convenir d’un accord avec Helena, une prof de danse classique disposant d’une salle dans son école de danse : si Carly intègre les danseurs de classique de l’école dans sa team de street dance, elle peut disposer de la salle à volonté. De là vont naître tout un tas de péripéties entre les danseurs des rues et les danseurs académiques qui, évidemment, n’arrivent pas à se comprendre… tout du moins au départ.

J’ai trouvé le scénario sans surprise, mais correct. C’est manifestement un film destiné aux ados, mais il pourra tout aussi bien plaire aux plus âgés. En tout cas, durant les 1h38 de film, on ne s’ennuie pas. La bande-son est bien également, car elle correspond évidemment au style de danse, mais elle n’est pas trop agressive pour monsieur Tout-le-Monde. J’ai vu ce film en VF et, si la traduction était à la hauteur, il est resté malheureusement une coquille de doublage au moment où Carly passe en revue les différents styles de danse hip-hop. À côté du popping, elle a cité le « looking » qui est évidemment en réalité le locking. Comme le texte lu par les acteurs doubleurs est généralement manuscrit, il y a probablement eu là une erreur de déchiffrage de l’écriture du traducteur. Encore un bon point linguistique, le titre est le même en français et en anglais : cela évite les fausses traductions (du genre « step up » en anglais qui donne « sexy dance » en français… du n’importe quoi marketing).

Côté danse, j’ai trouvé les chorégraphies plutôt bonnes dans l’ensemble (mais sans plus pour certaines…). Cela est en fait dû à la manière dont cela a été filmé. Dans l’absolu, il y avait de bons moments, mais ils ont parfois été gâchés par un éclairage mal fait ou des déplacements de caméra qui desservent la danse au lieu de la servir… À noter la présence dans ce film des groupes Flawless (qui a participé à « Britain’s Got Talent », la version anglaise de l’émission « Incroyable talent ») et Diversity (qui a remporté le casting de la même émission). Tiens, tant que j’y suis, le leader de la troupe Diversity peut être vu sur le petit écran également en ce moment. Ashley Banjo fait office de jury dans la saison 1 (2009-2010) de l’émission « Got to Dance », émission anglaise de casting de danseurs, initialement diffusée sur Sky 1, mais (oh surprise !) également diffusée doublée en français sur Gulli (chaîne 18 de la TNT) tous les jeudis à 20h30 depuis le jeudi 27 mai 2010. Les deux autres membres du jury sont Kimberly Wyatt (membre des Pussycat Dolls) et Adam Garcia (danseur à claquettes d’origine australienne).

Côté danse, j’ai trouvé les chorégraphies plutôt bonnes dans l’ensemble (mais sans plus pour certaines…). Cela est en fait dû à la manière dont cela a été filmé. Dans l’absolu, il y avait de bons moments, mais ils ont parfois été gâchés par un éclairage mal fait ou des déplacements de caméra qui desservent la danse au lieu de la servir… À noter la présence dans ce film des groupes Flawless (qui a participé à « Britain’s Got Talent », la version anglaise de l’émission « Incroyable talent ») et Diversity (qui a remporté le casting de la même émission). Tiens, tant que j’y suis, le leader de la troupe Diversity peut être vu sur le petit écran également en ce moment. Ashley Banjo fait office de jury dans la saison 1 (2009-2010) de l’émission « Got to Dance », émission anglaise de casting de danseurs, initialement diffusée sur Sky 1, mais (oh surprise !) également diffusée doublée en français sur Gulli (chaîne 18 de la TNT) tous les jeudis à 20h30 depuis le jeudi 27 mai 2010. Les deux autres membres du jury sont Kimberly Wyatt (membre des Pussycat Dolls) et Adam Garcia (danseur à claquettes d’origine australienne).

Et la 3D dans tout cela ? Si les producteurs ont mis cette mention dans le titre, c’est que ça doit être important… Dans les faits, cette « 3D » se concrétise par une simple sensation de profondeur dans une image qui semble composée de différents plans plats. On ne sent pas le volume (à part dans de rares scènes comme les scènes de transition dans la ville ou la battle dans le bar). En tout cas, grosse déception. Pas d’image surgissant hors de l’écran, ni d’impression de faire partie de la scène de danse. Bref, rien à voir avec des films réellement tournés grâce à des caméras spéciales. Il y a même certaines scènes où la lumière « éblouissante » de certains spots lumineux qui était censée donner un effet spécial en 2D rend l’image impossible à distinguer avec des lunettes 3D. Car je mettrais ma main au feu que nous avons ici affaire à une « 3D relief » créée en post-production à partir d’un film classique en 2D. D’ailleurs, je pense qu’il vaut mieux voir ce film directement dans sa version « normale ». La 3D n’apporte rien ici, et ne sert qu’à distraire le spectateur et à réduire son champ de vision (les bords de mes lunettes aux verres polarisés m’ont plutôt gêné qu’autre chose). Donc cette troisième dimension n’est qu’une illusion et un argument marketing.

Et la 3D dans tout cela ? Si les producteurs ont mis cette mention dans le titre, c’est que ça doit être important… Dans les faits, cette « 3D » se concrétise par une simple sensation de profondeur dans une image qui semble composée de différents plans plats. On ne sent pas le volume (à part dans de rares scènes comme les scènes de transition dans la ville ou la battle dans le bar). En tout cas, grosse déception. Pas d’image surgissant hors de l’écran, ni d’impression de faire partie de la scène de danse. Bref, rien à voir avec des films réellement tournés grâce à des caméras spéciales. Il y a même certaines scènes où la lumière « éblouissante » de certains spots lumineux qui était censée donner un effet spécial en 2D rend l’image impossible à distinguer avec des lunettes 3D. Car je mettrais ma main au feu que nous avons ici affaire à une « 3D relief » créée en post-production à partir d’un film classique en 2D. D’ailleurs, je pense qu’il vaut mieux voir ce film directement dans sa version « normale ». La 3D n’apporte rien ici, et ne sert qu’à distraire le spectateur et à réduire son champ de vision (les bords de mes lunettes aux verres polarisés m’ont plutôt gêné qu’autre chose). Donc cette troisième dimension n’est qu’une illusion et un argument marketing.

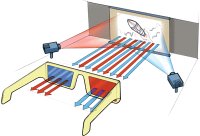

Je profite d’aborder ce sujet pour faire un aparté sur cette notion de 3D au cinéma. En réalité, on devrait parler d’un film en relief et non d’un film en 3D. Le relief est ce que l’on perçoit quand on regarde des films comme Street Dance 3D, Avatar, etc. Pour ceux qui ne maîtrisent pas encore bien les techniques de rendu en relief utilisées au cinéma, voici un petit résumé. On rencontre actuellement trois méthodes.

Je profite d’aborder ce sujet pour faire un aparté sur cette notion de 3D au cinéma. En réalité, on devrait parler d’un film en relief et non d’un film en 3D. Le relief est ce que l’on perçoit quand on regarde des films comme Street Dance 3D, Avatar, etc. Pour ceux qui ne maîtrisent pas encore bien les techniques de rendu en relief utilisées au cinéma, voici un petit résumé. On rencontre actuellement trois méthodes.

- méthode anaglyphe: c’est la méthode des premiers films 3D-relief avec des lunettes dont un côté est bleu et l’autre rouge. Comme les couleurs du film sont trafiquées de manière à superposer deux images, les filtres de couleur des lunettes rétablissent les bonnes couleurs (autant que possible) et une image différente pour chaque oeil, ce qui met en évidence le relief. Cette technique fonctionne aussi avec des images fixes et donc des photos.

- méthode polarisée: plus récente et économique avec des lunettes qui ressemblent à des lunettes de soleil. La lumière de chaque image est polarisée (l’une verticalement, l’autre horizontalement) et un filtre des lunettes est conçu pour ne laisser passer qu’une seule polarisation. Cela permet donc de séparer les deux images du film projeté.

- méthode alternative: autre méthode contemporaine qui nécessite des lunettes un peu plus lourdes. Le projecteur envoie en alternance les images pour l’oeil droit et celles pour l’oeil gauche et ce sont les lunettes actives qui en obturant chaque verre à la fois et à haute fréquence sélectionnent l’image correspondant à un oeil donné.

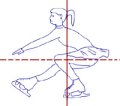

Toutes ces méthodes ont un point commun : chaque oeil reçoit une image différente pour donner la sensation de relief. Cela signifie aussi que, peu importe l’endroit où l’on se trouve dans la salle, on reçoit les mêmes images et donc le même angle de vision sur le film. D’où mon propos sur la différence entre la 3D et le relief. Si l’on avait une technologie destinée à projeter de la vraie 3D, un spectateur à gauche de la salle de cinéma ne verrait pas la même chose qu’un autre situé à droite. Pour vous donner une idée de ce que je veux dire, la technologie des hologrammes pourrait s’approcher de cela : selon où l’on se trouve par rapport à l’hologramme, on le voit un angle différent. Lorsque je crée mes danseurs pour mes livres de technique dans mon ordinateur, je les manipule en 3D (eh oui, on peut aussi savoir faire autre chose que danser…) et je choisis l’angle de vue qui le plaît le mieux pour en faire une image intégrée dans le livre. Ce n’est donc évidemment pas là une image en 3D, mais c’est une image conçue par une technique 3D.

Toutes ces méthodes ont un point commun : chaque oeil reçoit une image différente pour donner la sensation de relief. Cela signifie aussi que, peu importe l’endroit où l’on se trouve dans la salle, on reçoit les mêmes images et donc le même angle de vision sur le film. D’où mon propos sur la différence entre la 3D et le relief. Si l’on avait une technologie destinée à projeter de la vraie 3D, un spectateur à gauche de la salle de cinéma ne verrait pas la même chose qu’un autre situé à droite. Pour vous donner une idée de ce que je veux dire, la technologie des hologrammes pourrait s’approcher de cela : selon où l’on se trouve par rapport à l’hologramme, on le voit un angle différent. Lorsque je crée mes danseurs pour mes livres de technique dans mon ordinateur, je les manipule en 3D (eh oui, on peut aussi savoir faire autre chose que danser…) et je choisis l’angle de vue qui le plaît le mieux pour en faire une image intégrée dans le livre. Ce n’est donc évidemment pas là une image en 3D, mais c’est une image conçue par une technique 3D.

Pour conclure, je reviens à ma séance de cinéma avec Street Dance 3D. L’intérêt de voir de la danse en 3D relief est de l’ordre du spectacle : on en prend plein les yeux et on a l’impression d’entrer dans le film (si c’est bien filmé, et j’attends encore ce film…). Sinon, autant regarder le film de manière classique, et on appréciera d’autant mieux les chorégraphies. Bon alors, ce film, faut-il aller le voir ? La réponse est oui, mais si vous pouvez le voir en 2D, vous l’apprécierez probablement mieux. Pour l’instant, on n’a pas encore fait de meilleure 3D que la vie réelle…

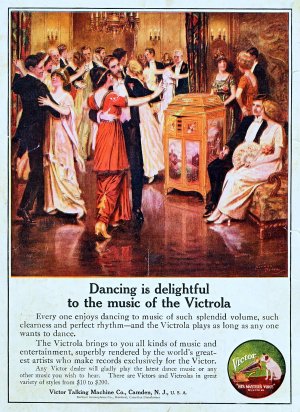

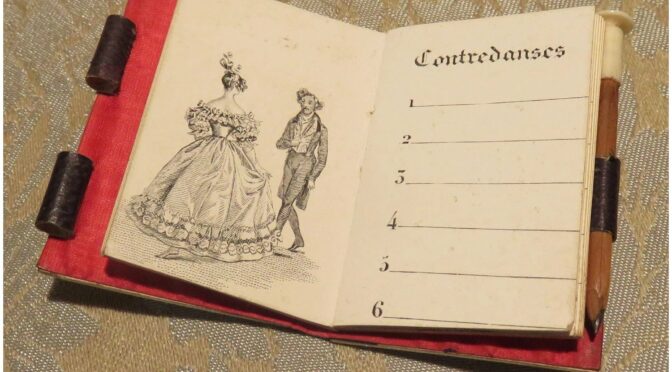

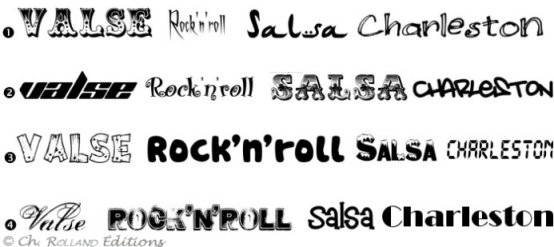

J’ai eu un peu de mal à trouver un titre parlant pour cet article. En fait, je vais essayer de parcourir rapidement les divers moyens utilisés en un siècle pour diffuser de la musique lors de soirées dansantes ou de cours de danse. En effet, tous les adolescents d’aujourd’hui n’ont jamais rien connu avant le CD audio et les enfants encore plus jeunes auront tous toujours connu la musique au format numérique. Petit retour en arrière…

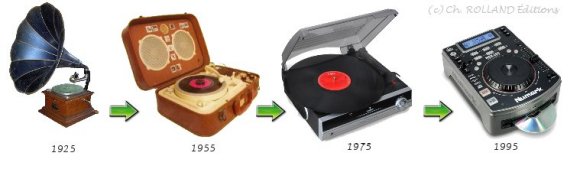

J’ai eu un peu de mal à trouver un titre parlant pour cet article. En fait, je vais essayer de parcourir rapidement les divers moyens utilisés en un siècle pour diffuser de la musique lors de soirées dansantes ou de cours de danse. En effet, tous les adolescents d’aujourd’hui n’ont jamais rien connu avant le CD audio et les enfants encore plus jeunes auront tous toujours connu la musique au format numérique. Petit retour en arrière… Le développement du marché du disque se fait à partir de 1902 (le cylindre est peu à peu abandonné) et la durée d’un disque est portée de 2 à 4 minutes en 1908, mais ce n’est qu’en 1926 que cette durée est couplée avec le procédé de gravure électrique qui apportait un gain substantiel en qualité. Je passe ici sur les divers progrès autour de ce support comme le microsillon dans les années 50.

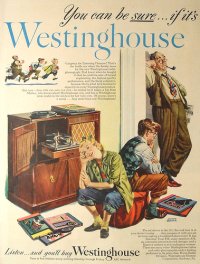

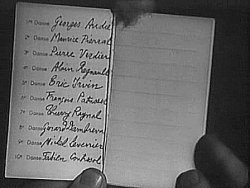

Le développement du marché du disque se fait à partir de 1902 (le cylindre est peu à peu abandonné) et la durée d’un disque est portée de 2 à 4 minutes en 1908, mais ce n’est qu’en 1926 que cette durée est couplée avec le procédé de gravure électrique qui apportait un gain substantiel en qualité. Je passe ici sur les divers progrès autour de ce support comme le microsillon dans les années 50. Ce matériel (aussi appelé pick-up) était entièrement contenu dans une petite valise dont le couvercle logeait les haut-parleurs. Le matériel fixe a par la suite été appelé « platine » avec l’apparition des chaînes hi-fi et n’intégrait plus les éléments d’amplification et les haut-parleurs. Dans les lieux publics, les années 30 voient apparaître les juke-box, armoires intégrant un système de choix de disques à la demande, mais ce sont les modèles bariolés des années 50 qui restent dans les mémoires. Servant aussi à diffuser de la musique, mais intégrant aussi un système diffusant des clips, on passe des Panoram des années 40 (avec des petits films en noir et blanc appelés soundies) aux scopitones (terme désignant aussi les clips qui y étaient proposés) dans les années 60. Voilà donc en quelques lignes ce qui permettait aux gens de diffuser de la musique pour danser en privé ou en public. Dans les années 30 et 40, on connaît l’âge d’or des big bands (pour qui la musique swing est reine) composés de nombreux musiciens alors que dans les années 50 et 60, les orchestres sont de taille modeste et le rock’n’roll est à son apogée. C’est la fameuse époque des yéyés.

Ce matériel (aussi appelé pick-up) était entièrement contenu dans une petite valise dont le couvercle logeait les haut-parleurs. Le matériel fixe a par la suite été appelé « platine » avec l’apparition des chaînes hi-fi et n’intégrait plus les éléments d’amplification et les haut-parleurs. Dans les lieux publics, les années 30 voient apparaître les juke-box, armoires intégrant un système de choix de disques à la demande, mais ce sont les modèles bariolés des années 50 qui restent dans les mémoires. Servant aussi à diffuser de la musique, mais intégrant aussi un système diffusant des clips, on passe des Panoram des années 40 (avec des petits films en noir et blanc appelés soundies) aux scopitones (terme désignant aussi les clips qui y étaient proposés) dans les années 60. Voilà donc en quelques lignes ce qui permettait aux gens de diffuser de la musique pour danser en privé ou en public. Dans les années 30 et 40, on connaît l’âge d’or des big bands (pour qui la musique swing est reine) composés de nombreux musiciens alors que dans les années 50 et 60, les orchestres sont de taille modeste et le rock’n’roll est à son apogée. C’est la fameuse époque des yéyés. Continuons donc notre parcours chronologique avec le passage de l’analogique au numérique. Je n’oublie évidemment pas l’étape de l’apparition du premier magnétophone à cassettes en 1963 qui révolutionne le domaine en terme de portabilité. L’avantage de ce système à bande magnétique est qu’il est réenregistrable et compact. Cela conduit naturellement à l’invention du baladeur (sous le nom walkman) par Sony en 1979, donnant une certaine liberté aux amateurs de musique et de danse. On peut alors danser le disco ou faire du roller sur ses morceaux préférés. Sur une cassette, on stocke alors de 60 à 180 minutes de musique alors que sur les disques à 33 tours on en trouvait que de 40 à 60 minutes. C’est toujours Sony, associé à Philips, qui en 1983 signe le passage au son enregistré numériquement en créant le disque compact (CD). Ici, on ne stocke que 74 minutes de musique (650 Mo), mais le support est réputé inusable (surtout vis-à-vis de la K7 audio qui est sensible aux ondes magnétiques). La platine CD est aussi déclinée en version baladeur, cela va de soi. Le système du CD audio est encore énormément utilisé de nos jours. Beaucoup d’enseignants et DJ utilisent ce support dans des platines spéciales où l’on peut faire varier la vitesse de la musique (comme la ralentir pour travailler une chorégraphie sur le bon morceau, mais sans trop stresser… ou encore passer d’un titre à un autre tout en douceur au niveau du tempo).

Continuons donc notre parcours chronologique avec le passage de l’analogique au numérique. Je n’oublie évidemment pas l’étape de l’apparition du premier magnétophone à cassettes en 1963 qui révolutionne le domaine en terme de portabilité. L’avantage de ce système à bande magnétique est qu’il est réenregistrable et compact. Cela conduit naturellement à l’invention du baladeur (sous le nom walkman) par Sony en 1979, donnant une certaine liberté aux amateurs de musique et de danse. On peut alors danser le disco ou faire du roller sur ses morceaux préférés. Sur une cassette, on stocke alors de 60 à 180 minutes de musique alors que sur les disques à 33 tours on en trouvait que de 40 à 60 minutes. C’est toujours Sony, associé à Philips, qui en 1983 signe le passage au son enregistré numériquement en créant le disque compact (CD). Ici, on ne stocke que 74 minutes de musique (650 Mo), mais le support est réputé inusable (surtout vis-à-vis de la K7 audio qui est sensible aux ondes magnétiques). La platine CD est aussi déclinée en version baladeur, cela va de soi. Le système du CD audio est encore énormément utilisé de nos jours. Beaucoup d’enseignants et DJ utilisent ce support dans des platines spéciales où l’on peut faire varier la vitesse de la musique (comme la ralentir pour travailler une chorégraphie sur le bon morceau, mais sans trop stresser… ou encore passer d’un titre à un autre tout en douceur au niveau du tempo).

Par rapport au format numérique du CD audio (PCM/WAV/CDA), le format MP3 est compressé. Autrement dit, le son est traité de manière à prendre moins de place une fois stocké. Il faut donc obligatoirement le décompresser via des calculs complexes avant de pouvoir l’écouter. Dans un fichier MP3, le son peut être plus ou moins compressé, mais le gain de place se fait au détriment de la qualité audio.

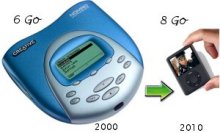

Par rapport au format numérique du CD audio (PCM/WAV/CDA), le format MP3 est compressé. Autrement dit, le son est traité de manière à prendre moins de place une fois stocké. Il faut donc obligatoirement le décompresser via des calculs complexes avant de pouvoir l’écouter. Dans un fichier MP3, le son peut être plus ou moins compressé, mais le gain de place se fait au détriment de la qualité audio. Voici donc que le son est dématérialisé et extrêmement portable. D’ailleurs, il ne reste pas dans les ordinateurs et les premiers lecteurs MP3 portables ont tôt fait d’apparaître en 1999. Des fabricants comme Saehan, Rio et Creative démarquent alors par leurs produits. Comme les mémoires de type flash (mémoire qui ne s’efface pas lorsqu’on éteint l’appareil) n’atteignaient pas encore les capacités que nous connaissons aujourd’hui, ces baladeurs contenaient un disque dur où l’on enregistrait les fichiers audio en MP3. J’ai moi-même acheté l’un de ces appareils en 2000 sous la forme du Creative Nomad DAP Jukebox avec un disque dur de 6 Go. À l’époque, c’était l’appareil rêvé pour gérer la musique pour mes cours de danse et les fonctions EAX me permettaient même de réduire la vitesse d’un morceau sans faire varier la hauteur du son.

Voici donc que le son est dématérialisé et extrêmement portable. D’ailleurs, il ne reste pas dans les ordinateurs et les premiers lecteurs MP3 portables ont tôt fait d’apparaître en 1999. Des fabricants comme Saehan, Rio et Creative démarquent alors par leurs produits. Comme les mémoires de type flash (mémoire qui ne s’efface pas lorsqu’on éteint l’appareil) n’atteignaient pas encore les capacités que nous connaissons aujourd’hui, ces baladeurs contenaient un disque dur où l’on enregistrait les fichiers audio en MP3. J’ai moi-même acheté l’un de ces appareils en 2000 sous la forme du Creative Nomad DAP Jukebox avec un disque dur de 6 Go. À l’époque, c’était l’appareil rêvé pour gérer la musique pour mes cours de danse et les fonctions EAX me permettaient même de réduire la vitesse d’un morceau sans faire varier la hauteur du son.  De nos jours, on a des appareils qui tiennent au creux de la main pour faire la même chose et une mémoire micro-HD de 8Go est plus petite qu’un ongle… Les enseignants utilisent ces appareils (beaucoup ont des iPods ou des appareils similaires) pour se déplacer avec leur CDthèque sur eux alors que d’autres préfèrent encore le grand écran d’un ordinateur portable associé à son disque dur (éventuellement externe) plein de MP3 comme c’est souvent le cas pour les DJ. On a même des platines DJ virtuelles connectables en USB à un ordinateur qui permet de retrouver le toucher des platines CD sans avoir à manipuler des dizaines de disques en une seule soirée.

De nos jours, on a des appareils qui tiennent au creux de la main pour faire la même chose et une mémoire micro-HD de 8Go est plus petite qu’un ongle… Les enseignants utilisent ces appareils (beaucoup ont des iPods ou des appareils similaires) pour se déplacer avec leur CDthèque sur eux alors que d’autres préfèrent encore le grand écran d’un ordinateur portable associé à son disque dur (éventuellement externe) plein de MP3 comme c’est souvent le cas pour les DJ. On a même des platines DJ virtuelles connectables en USB à un ordinateur qui permet de retrouver le toucher des platines CD sans avoir à manipuler des dizaines de disques en une seule soirée. Voilà en une page plus de 100 ans d’évolution des habitudes d’écoute musicale pour danser au son de ses musiques favorites. À chacun sa préférence. Je connais des personnes qui préfèrent le contact du boîtier du CD et lire les titres sur le livret associé afin de se laisser porter par l’inspiration. J’en connais d’autres qui préfèrent le choix technique des morceaux triés par thème, par tempo ou par titre et manipuler leur ordinateur avec dextérité. Je connais même au moins un enseignant qui anime toujours ses cours et soirées avec ses cassettes audio qu’il connaît par coeur, quitte à passer son temps à changer la K7, rembobiner, activer l’auto-reverse, etc. Cela me donne l’occasion de dire que, pour un enseignant comme pour un DJ, rassembler et trier sa collection de morceaux de musique est une tâche capitale.

Voilà en une page plus de 100 ans d’évolution des habitudes d’écoute musicale pour danser au son de ses musiques favorites. À chacun sa préférence. Je connais des personnes qui préfèrent le contact du boîtier du CD et lire les titres sur le livret associé afin de se laisser porter par l’inspiration. J’en connais d’autres qui préfèrent le choix technique des morceaux triés par thème, par tempo ou par titre et manipuler leur ordinateur avec dextérité. Je connais même au moins un enseignant qui anime toujours ses cours et soirées avec ses cassettes audio qu’il connaît par coeur, quitte à passer son temps à changer la K7, rembobiner, activer l’auto-reverse, etc. Cela me donne l’occasion de dire que, pour un enseignant comme pour un DJ, rassembler et trier sa collection de morceaux de musique est une tâche capitale.  Cela représente des heures et des heures d’écoute, de recherche et de classement afin de trouver les titres de qualité pour danser. Parfois, cela a nécessité des jours, des efforts importants et de l’argent pour acquérir un seul disque ou un CD donné. Ainsi lorsque vous demandez à un professionnel s’il peut vous donner une copie d’un disque ou un CD qu’il a utilisé en soirée ou en cours, vous comprendrez aisément qu’il puisse vous dire non. La première raison de ce refus est, je viens de le dire, que c’est un investissement pour lui. La seconde raison est légale, évidemment. Il vaut mieux que vous achetiez vous-même votre musique. En tout état de cause, un enseignant ou un DJ vous donnera probablement volontiers le nom et l’artiste d’un titre ou d’un album pour que vous puissiez vous le procurer en toute légalité. Sinon, si vous aimez danser sur bon son, vous pouvez aussi guetter les soirées avec orchestre ou les concerts où il y a de la place pour danser. Quel bonheur lorsqu’une soirée est organisée au son d’un véritable orchestre en direct live ! Pour ma part, je préfère largement cela à une soirée aux morceaux certes de styles très variés, mais à base de MP3 d’une qualité sonore se rapprochant des cynlindres des années 20… Et là, j’exagère à peine, car j’ai parfois l’impression de ce retour en arrière à cause de DJ qui utilisent mal la technologie ou qui ont négligé d’acheter légalement leur musique…

Cela représente des heures et des heures d’écoute, de recherche et de classement afin de trouver les titres de qualité pour danser. Parfois, cela a nécessité des jours, des efforts importants et de l’argent pour acquérir un seul disque ou un CD donné. Ainsi lorsque vous demandez à un professionnel s’il peut vous donner une copie d’un disque ou un CD qu’il a utilisé en soirée ou en cours, vous comprendrez aisément qu’il puisse vous dire non. La première raison de ce refus est, je viens de le dire, que c’est un investissement pour lui. La seconde raison est légale, évidemment. Il vaut mieux que vous achetiez vous-même votre musique. En tout état de cause, un enseignant ou un DJ vous donnera probablement volontiers le nom et l’artiste d’un titre ou d’un album pour que vous puissiez vous le procurer en toute légalité. Sinon, si vous aimez danser sur bon son, vous pouvez aussi guetter les soirées avec orchestre ou les concerts où il y a de la place pour danser. Quel bonheur lorsqu’une soirée est organisée au son d’un véritable orchestre en direct live ! Pour ma part, je préfère largement cela à une soirée aux morceaux certes de styles très variés, mais à base de MP3 d’une qualité sonore se rapprochant des cynlindres des années 20… Et là, j’exagère à peine, car j’ai parfois l’impression de ce retour en arrière à cause de DJ qui utilisent mal la technologie ou qui ont négligé d’acheter légalement leur musique…

Commençons par quelques mots pour présenter Mia Frye, danseuse et chorégraphe plus connue pour sa prestation dans le jury de l’émission Popstars ou son passage dans la ferme célébrités première du nom. Elle est née à New York en 1965 de parents américains et est arrivée en France à l’âge de 12 ans. Après plusieurs apparitions à la télévision dans les années 70 et 80 (et même une tentative de single en tant que chanteuse), elle travaille avec Luc Besson dans les années 90 (collaboration à « Nikita » et « Le 5ème élément »). Elle est en particulier l’héroïne du film « The Dancer » en 2000 (réalisé par Frederic Garson, mais produit par Luc Besson) où elle joue le rôle d’India, une danseuse muette qui éblouit son public dans des battles DJ contre danseuse. Malheureusement, cette danseuse (dans le film) connaît un refus lors d’une audition à Broadway juste parce qu’elle est muette, mais elle rencontre un scientifique qui travaillera sur un système qui permettra à India de s’exprimer librement. Mia Frye est non seulement la chorégraphe de la Macarena (on la voit danser dans le clip de Los del Rio) mais elle est aussi la chorégraphe de « Alané » de Wes la même année (on la voit aussi danser dans le clip) et de « Yakalelo » des Nomads en 1998.

Commençons par quelques mots pour présenter Mia Frye, danseuse et chorégraphe plus connue pour sa prestation dans le jury de l’émission Popstars ou son passage dans la ferme célébrités première du nom. Elle est née à New York en 1965 de parents américains et est arrivée en France à l’âge de 12 ans. Après plusieurs apparitions à la télévision dans les années 70 et 80 (et même une tentative de single en tant que chanteuse), elle travaille avec Luc Besson dans les années 90 (collaboration à « Nikita » et « Le 5ème élément »). Elle est en particulier l’héroïne du film « The Dancer » en 2000 (réalisé par Frederic Garson, mais produit par Luc Besson) où elle joue le rôle d’India, une danseuse muette qui éblouit son public dans des battles DJ contre danseuse. Malheureusement, cette danseuse (dans le film) connaît un refus lors d’une audition à Broadway juste parce qu’elle est muette, mais elle rencontre un scientifique qui travaillera sur un système qui permettra à India de s’exprimer librement. Mia Frye est non seulement la chorégraphe de la Macarena (on la voit danser dans le clip de Los del Rio) mais elle est aussi la chorégraphe de « Alané » de Wes la même année (on la voit aussi danser dans le clip) et de « Yakalelo » des Nomads en 1998.  Forte du succès des titres dont elle a chorégraphié la danse, la réputation de Mia Frye l’amène à recevoir des propositions de participation à des projets de plus grande envergure (dont le film produit par Besson en 2000). Comme je l’ai dit, en 2001, elle fait partie du jury de l’émission Popstars (du type Nouvelle Star) et par la suite devient la chorégraphe officielle du groupe de filles L5 ayant remporté cette émission de télécrochet moderne. D’ailleurs, l’expression « Happy Face ! », lancée maintes fois par Mia pour encourager les participants à l’émission est restée dans le langage courant depuis. Elle contribue aussi au film « Podium » de Yann Moix (film ayant pour sujet un sosie de Claude François) où elle se fait apostropher par « toi, avec le calamar sur la tête ! » Si vous souhaitez voir Mia Frye en action, il existe deux DVD dans le commerce. Le premier est le DVD du film « The Dancer » dont Mia est la vedette ; j’en ai parlé un peu plus haut. Le second s’appelle « Danse avec Mia Frye » et correspond à un cours de danse pour apprendre trois chorégraphies sous la direction de Mia Frye (échauffement, progression, etc.) qui ponctue ses explications d’exclamations en anglais. Le public visé est clairement les ados qui veulent apprendre quelques pas devant leur écran sans prendre de cours dans une école.

Forte du succès des titres dont elle a chorégraphié la danse, la réputation de Mia Frye l’amène à recevoir des propositions de participation à des projets de plus grande envergure (dont le film produit par Besson en 2000). Comme je l’ai dit, en 2001, elle fait partie du jury de l’émission Popstars (du type Nouvelle Star) et par la suite devient la chorégraphe officielle du groupe de filles L5 ayant remporté cette émission de télécrochet moderne. D’ailleurs, l’expression « Happy Face ! », lancée maintes fois par Mia pour encourager les participants à l’émission est restée dans le langage courant depuis. Elle contribue aussi au film « Podium » de Yann Moix (film ayant pour sujet un sosie de Claude François) où elle se fait apostropher par « toi, avec le calamar sur la tête ! » Si vous souhaitez voir Mia Frye en action, il existe deux DVD dans le commerce. Le premier est le DVD du film « The Dancer » dont Mia est la vedette ; j’en ai parlé un peu plus haut. Le second s’appelle « Danse avec Mia Frye » et correspond à un cours de danse pour apprendre trois chorégraphies sous la direction de Mia Frye (échauffement, progression, etc.) qui ponctue ses explications d’exclamations en anglais. Le public visé est clairement les ados qui veulent apprendre quelques pas devant leur écran sans prendre de cours dans une école. Parlons à présent de la Macarena, tube de l’été 1996 (classée 7 semaines numéro 1 dans le top 50). La chanson est arrivée en premier dans sa version espagnole et enregistrée par le duo Los del Rio en 1992 comme une rumba. On peut encore acheter ce titre sous la forme de compilations ou d’album single Macarena. « Macarena » est le nom donné à la jeune fille dont parle la chanson. Ce nom aurait dû être Madgalena, mais comme une chanson portait déjà ce titre, une modification a été faite pour éviter la confusion. La partie des paroles en anglais a été ajoutée en 1995 lorsque les Bayside Boys ont décidé de remixer le titre et c’est là que le succès mondial a été atteint. La chanson devient le tube de l’été 1996 en France et dans le monde entier. On voit même la fronde se monter sur Internet par le biais de sites anti-macarena (dont une bonne partie n’existe plus aujourd’hui).

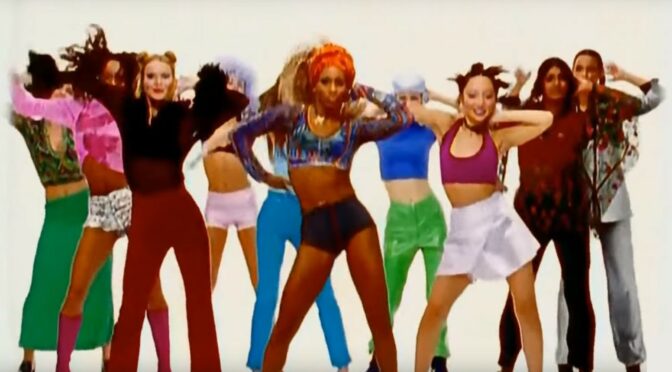

Parlons à présent de la Macarena, tube de l’été 1996 (classée 7 semaines numéro 1 dans le top 50). La chanson est arrivée en premier dans sa version espagnole et enregistrée par le duo Los del Rio en 1992 comme une rumba. On peut encore acheter ce titre sous la forme de compilations ou d’album single Macarena. « Macarena » est le nom donné à la jeune fille dont parle la chanson. Ce nom aurait dû être Madgalena, mais comme une chanson portait déjà ce titre, une modification a été faite pour éviter la confusion. La partie des paroles en anglais a été ajoutée en 1995 lorsque les Bayside Boys ont décidé de remixer le titre et c’est là que le succès mondial a été atteint. La chanson devient le tube de l’été 1996 en France et dans le monde entier. On voit même la fronde se monter sur Internet par le biais de sites anti-macarena (dont une bonne partie n’existe plus aujourd’hui).  À cette époque, un autre groupe, Los del Mar (tiens, c’est proche du nom de l’autre groupe, non ?), s’est glissé dans la vague de succès envers ce titre et a sorti sa propre version de la Macarena (coupant parfois l’herbe sous le pied des Los Del Rio sur certains continents comme l’Australie). Le clip des chanteurs originaux du titre, Los del Rio, est tourné sur un fond blanc, les chanteurs Romero et Ruiz chantent alors que dix filles dansent et font une chorégraphie à répétition. L’une de ces danseuses, particulièrement reconnaissable à son turban orange, n’est nulle autre que Mia Frye, la chorégraphe des mouvements dans ce clip. Cette chorégraphie prend dès lors le nom de la chanson et « Macarena » désigne actuellement donc à la fois une chanson et la danse que l’on effectue au son de cette chanson. Un dernier mot sur la chanson avant de passer à la danse : il en existe à ce jour de nombreux remixes (officiels cautionnés par Los del Rio ou non) et il y a diverses ambiances allant de la version spécial Noël (avec les clochettes et tout et tout…) à une version style Bollywood que j’ai eu l’occasion d’entendre il y a quelques années.

À cette époque, un autre groupe, Los del Mar (tiens, c’est proche du nom de l’autre groupe, non ?), s’est glissé dans la vague de succès envers ce titre et a sorti sa propre version de la Macarena (coupant parfois l’herbe sous le pied des Los Del Rio sur certains continents comme l’Australie). Le clip des chanteurs originaux du titre, Los del Rio, est tourné sur un fond blanc, les chanteurs Romero et Ruiz chantent alors que dix filles dansent et font une chorégraphie à répétition. L’une de ces danseuses, particulièrement reconnaissable à son turban orange, n’est nulle autre que Mia Frye, la chorégraphe des mouvements dans ce clip. Cette chorégraphie prend dès lors le nom de la chanson et « Macarena » désigne actuellement donc à la fois une chanson et la danse que l’on effectue au son de cette chanson. Un dernier mot sur la chanson avant de passer à la danse : il en existe à ce jour de nombreux remixes (officiels cautionnés par Los del Rio ou non) et il y a diverses ambiances allant de la version spécial Noël (avec les clochettes et tout et tout…) à une version style Bollywood que j’ai eu l’occasion d’entendre il y a quelques années. La chorégraphie de la Macarena commence face au DJ. Tous les participants sont debout sur plusieurs lignes, pieds parallèles en léger écart et bras le long du corps. Le premier mouvement se fait sur le temps 1 de la musique.

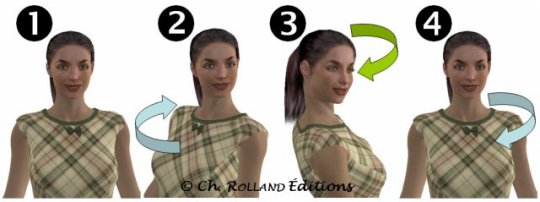

La chorégraphie de la Macarena commence face au DJ. Tous les participants sont debout sur plusieurs lignes, pieds parallèles en léger écart et bras le long du corps. Le premier mouvement se fait sur le temps 1 de la musique. :

: Mais alors d’où vient donc cet enchaînement ? Fidèle à mon principe de vérification de mes informations, j’ai enquêté pour vous… En réalité, je n’ai pas eu besoin d’aller très loin. Le visionnage du clip de Los Del Mar où l’on trouve une version très proche de celle que je viens de détailler (mains à angle droit sur les premiers mouvements, mouvements des coudes au lieu des ondulations du bassin de la fin, etc.). Il semble que ce soit donc une version légèrement simplifiée de cet enchaînement qui soit resté dans les mémoires et, qui plus est, associé au nom de Mia Frye. Il est amusant de constater que dans le clip de Los del Mar, on peut voir une incrustation vidéo où des vacanciers en maillot de bain dansent la Macarena, mais c’est visiblement la version d’origine (temps dédoublés). Finalement, on ne peut que constater que c’est la chorégraphie du clip de Los del Rio qui subsiste, mais sur la rythmique du clip de Los del Mar… D’ailleurs, il y a une bonne idée dans ce clip concurrent de l’original en le fait de danser la Macarena à deux (la femme devant l’homme comme dans l’image arrêtée ci-contre). À ne pas faire avec un/une inconnu(e).

Mais alors d’où vient donc cet enchaînement ? Fidèle à mon principe de vérification de mes informations, j’ai enquêté pour vous… En réalité, je n’ai pas eu besoin d’aller très loin. Le visionnage du clip de Los Del Mar où l’on trouve une version très proche de celle que je viens de détailler (mains à angle droit sur les premiers mouvements, mouvements des coudes au lieu des ondulations du bassin de la fin, etc.). Il semble que ce soit donc une version légèrement simplifiée de cet enchaînement qui soit resté dans les mémoires et, qui plus est, associé au nom de Mia Frye. Il est amusant de constater que dans le clip de Los del Mar, on peut voir une incrustation vidéo où des vacanciers en maillot de bain dansent la Macarena, mais c’est visiblement la version d’origine (temps dédoublés). Finalement, on ne peut que constater que c’est la chorégraphie du clip de Los del Rio qui subsiste, mais sur la rythmique du clip de Los del Mar… D’ailleurs, il y a une bonne idée dans ce clip concurrent de l’original en le fait de danser la Macarena à deux (la femme devant l’homme comme dans l’image arrêtée ci-contre). À ne pas faire avec un/une inconnu(e). La Macarena est devenue un classique de la danse à tel point que les personnes ne sachant pas spécialement danser parlent souvent de « chorégraphie du type Macarena » pour faire référence à une danse de l’été ou une danse en ligne. D’ailleurs, on peut se demander si la chorégraphie de la Macarena n’aurait pas influencé la tecktonik (ou electro dance) dont certains mouvements ressemblent étrangement (le « peigne en arrière » par exemple). Qui aurait dit qu’il y avait tant de choses à dire sur une « simple danse de l’été » ? Pour finir, je vous laisse méditer sur cette publicité pour une bière qui a trouvé une autre origine aux mouvements de la Macarena.

La Macarena est devenue un classique de la danse à tel point que les personnes ne sachant pas spécialement danser parlent souvent de « chorégraphie du type Macarena » pour faire référence à une danse de l’été ou une danse en ligne. D’ailleurs, on peut se demander si la chorégraphie de la Macarena n’aurait pas influencé la tecktonik (ou electro dance) dont certains mouvements ressemblent étrangement (le « peigne en arrière » par exemple). Qui aurait dit qu’il y avait tant de choses à dire sur une « simple danse de l’été » ? Pour finir, je vous laisse méditer sur cette publicité pour une bière qui a trouvé une autre origine aux mouvements de la Macarena.

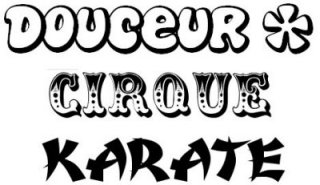

Qui n’a jamais souri un jour en regardant un gringalet pas très bien fait de sa personne portant des vêtements de sport high-tech et des lunettes de star s’essouffler au bout de 5 petites minutes de course ? Ce n’est pas vraiment le gringalet qui nous prête à sourire ; c’est plutôt le décalage entre ce qu’il semble être et ce qu’il veut paraître qui nous interpelle. On connaît bien l’adage « l’habit ne fait pas le moine » qui nous suggère que ce n’est pas parce qu’on s’habille comme les sportifs de haut niveau qu’on va automatiquement en devenir un. Les apparences sont parfois trompeuses… Mais revenons à la danse et voyons si l’habit ne fait pas le danseur.

Qui n’a jamais souri un jour en regardant un gringalet pas très bien fait de sa personne portant des vêtements de sport high-tech et des lunettes de star s’essouffler au bout de 5 petites minutes de course ? Ce n’est pas vraiment le gringalet qui nous prête à sourire ; c’est plutôt le décalage entre ce qu’il semble être et ce qu’il veut paraître qui nous interpelle. On connaît bien l’adage « l’habit ne fait pas le moine » qui nous suggère que ce n’est pas parce qu’on s’habille comme les sportifs de haut niveau qu’on va automatiquement en devenir un. Les apparences sont parfois trompeuses… Mais revenons à la danse et voyons si l’habit ne fait pas le danseur. D’un premier abord, nous dirons qu’il y a deux principales manières de concevoir l’habillement quand on est danseuse ou danseur qui fréquente les soirées dansantes. La première est une vision sportive : la danse est vue comme une activité physique et, tout comme un sportif, il faut que le vêtement soit fonctionnel avant tout. Ici, on trouve ceux qui utilisent les tissus « respirants », qui disposent d’une petite serviette accrochée à la ceinture ou qui privilégient le t-shirt simple à la chemise. La seconde manière de voir les vêtements quand on danse est d’ordre esthétique.

D’un premier abord, nous dirons qu’il y a deux principales manières de concevoir l’habillement quand on est danseuse ou danseur qui fréquente les soirées dansantes. La première est une vision sportive : la danse est vue comme une activité physique et, tout comme un sportif, il faut que le vêtement soit fonctionnel avant tout. Ici, on trouve ceux qui utilisent les tissus « respirants », qui disposent d’une petite serviette accrochée à la ceinture ou qui privilégient le t-shirt simple à la chemise. La seconde manière de voir les vêtements quand on danse est d’ordre esthétique.  La danse est perçue comme une belle chose où il faut faire honneur à son partenaire ou sa partenaire et paraître soi-même au mieux de sa forme. Là, on parle de maquillage waterproof, de chemise à la mode ou de robes avenantes. Ces deux visions de la chose sont aux antipodes l’une de l’autre et il faut trouver le juste milieu. En réalité, une robe très jolie, mais nécessitant en permanence un réajustement pour qu’elle ne laisse pas trop voir un décolleté n’est pas idéale et, dans le même registre, un chapeau n’est pas un accessoire très commode pour danser. De même, la serviette éponge pendouillant d’une poche n’est pas toujours très commode quand on souhaite avoir toute liberté de mouvement. Je prends volontairement quelques cas très marqués pour bien faire comprendre la chose. Les danseuses et danseurs expérimentés essayent donc en général de trouver le juste milieu entre élégance et fonctionnalité des vêtements.

La danse est perçue comme une belle chose où il faut faire honneur à son partenaire ou sa partenaire et paraître soi-même au mieux de sa forme. Là, on parle de maquillage waterproof, de chemise à la mode ou de robes avenantes. Ces deux visions de la chose sont aux antipodes l’une de l’autre et il faut trouver le juste milieu. En réalité, une robe très jolie, mais nécessitant en permanence un réajustement pour qu’elle ne laisse pas trop voir un décolleté n’est pas idéale et, dans le même registre, un chapeau n’est pas un accessoire très commode pour danser. De même, la serviette éponge pendouillant d’une poche n’est pas toujours très commode quand on souhaite avoir toute liberté de mouvement. Je prends volontairement quelques cas très marqués pour bien faire comprendre la chose. Les danseuses et danseurs expérimentés essayent donc en général de trouver le juste milieu entre élégance et fonctionnalité des vêtements. Ainsi, peut-on s’interroger sur le fait qu’une danseuse de tango argentin danse mieux en talons très hauts, qu’une danseuse de salsa danse mieux avec un pantalon fluide ou une robe faisant des vagues au moindre mouvement, ou enfin qu’un danseur de lindy hop danse mieux avec un pantalon extralarge coupé style années 30 ? N’est-ce pas uniquement lié à l’apparence ? La réponse n’est pas si claire que cela.

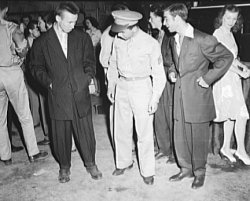

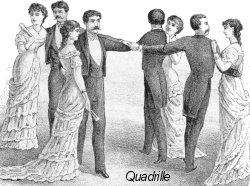

Ainsi, peut-on s’interroger sur le fait qu’une danseuse de tango argentin danse mieux en talons très hauts, qu’une danseuse de salsa danse mieux avec un pantalon fluide ou une robe faisant des vagues au moindre mouvement, ou enfin qu’un danseur de lindy hop danse mieux avec un pantalon extralarge coupé style années 30 ? N’est-ce pas uniquement lié à l’apparence ? La réponse n’est pas si claire que cela.  En effet, la danseuse de tango argentin est susceptible de souvent pivoter sur l’avant de ses pieds, de s’appuyer en avant sur son danseur, etc. et une position où l’appui est naturellement porté sur les demi-pointes lui facilite le travail. Côté esthétique, il est clair que les talons affinent les jambes et rendent la danse plus jolie. Dans le second exemple, la danseuse de salsa peut se sentir davantage « danseuse latino » avec des vêtements qu’elle va sentir bouger sur ses jambes. Pour danser la salsa, la tenue estivale est de rigueur et l’on se sent davantage l’envie de se déhancher et de tourner si les vêtements que l’on porte font penser aux Caraïbes. Enfin, le danseur de lindy hop sera incommodé s’il danse dans un pantalon moulant du fait de sa position aux jambes légèrement fléchies. Celui-ci sera donc bien mieux dans un pantalon large qui, de surcroît, masque sa position fléchie et améliore sa silhouette et l’allure de sa danse (mais on n’est pas obligé de porter la veste comme dans la photo ci-contre…). L’effet de ces vêtements bien choisis est par conséquent à la fois pratique, esthétique et psychologique.

En effet, la danseuse de tango argentin est susceptible de souvent pivoter sur l’avant de ses pieds, de s’appuyer en avant sur son danseur, etc. et une position où l’appui est naturellement porté sur les demi-pointes lui facilite le travail. Côté esthétique, il est clair que les talons affinent les jambes et rendent la danse plus jolie. Dans le second exemple, la danseuse de salsa peut se sentir davantage « danseuse latino » avec des vêtements qu’elle va sentir bouger sur ses jambes. Pour danser la salsa, la tenue estivale est de rigueur et l’on se sent davantage l’envie de se déhancher et de tourner si les vêtements que l’on porte font penser aux Caraïbes. Enfin, le danseur de lindy hop sera incommodé s’il danse dans un pantalon moulant du fait de sa position aux jambes légèrement fléchies. Celui-ci sera donc bien mieux dans un pantalon large qui, de surcroît, masque sa position fléchie et améliore sa silhouette et l’allure de sa danse (mais on n’est pas obligé de porter la veste comme dans la photo ci-contre…). L’effet de ces vêtements bien choisis est par conséquent à la fois pratique, esthétique et psychologique. Dans ces quelques exemples, il semble donc bien que l’habit fasse une partie du danseur ou, pour être plus exact, l’habit favorise une danse dans un certain style. Il est difficile d’imaginer des compétitions de danse sportive où les danseuses de latine auraient de grandes robes à plumes pour danser le cha-cha ou la samba et les danseuses de standard auraient de petites robes échancrées pour danser la valse ou le slowfox.

Dans ces quelques exemples, il semble donc bien que l’habit fasse une partie du danseur ou, pour être plus exact, l’habit favorise une danse dans un certain style. Il est difficile d’imaginer des compétitions de danse sportive où les danseuses de latine auraient de grandes robes à plumes pour danser le cha-cha ou la samba et les danseuses de standard auraient de petites robes échancrées pour danser la valse ou le slowfox.  Il est par ailleurs clair qu’un très mauvais danseur restera un très mauvais danseur (tant qu’il n’aura pas progressé, évidemment), peu importe son vêtement, tout comme un excellent danseur restera excellent même dans des vêtements peu seyants. L’endroit où se fait la différence se situe donc au niveau intermédiaire (c’est ce qu’on pourrait appeler le « danseur moyen », et il y en a beaucoup !) où les vêtements peuvent contribuer à la danse, à l’état d’esprit du danseur, voire même à détourner l’attention du public qui verra donc davantage l’aspect général que les pas de danse. Il restera toujours à ceux qui ne savent pas bien danser, et qui veulent garder tout le bénéfice d’une belle allure vestimentaire dans une salle de danse, l’option de rester sur le bord de la piste et de paraître occupé à autre chose. Mais on finira tôt ou tard par se poser des questions et se rendre compte de la supercherie…

Il est par ailleurs clair qu’un très mauvais danseur restera un très mauvais danseur (tant qu’il n’aura pas progressé, évidemment), peu importe son vêtement, tout comme un excellent danseur restera excellent même dans des vêtements peu seyants. L’endroit où se fait la différence se situe donc au niveau intermédiaire (c’est ce qu’on pourrait appeler le « danseur moyen », et il y en a beaucoup !) où les vêtements peuvent contribuer à la danse, à l’état d’esprit du danseur, voire même à détourner l’attention du public qui verra donc davantage l’aspect général que les pas de danse. Il restera toujours à ceux qui ne savent pas bien danser, et qui veulent garder tout le bénéfice d’une belle allure vestimentaire dans une salle de danse, l’option de rester sur le bord de la piste et de paraître occupé à autre chose. Mais on finira tôt ou tard par se poser des questions et se rendre compte de la supercherie…

Si l’on danse le lindy hop un peu partout (et de plus en plus), ce n’est pas pour autant que tout le monde danse de la même manière. C’est un peu comme pour le rock. On ne le danse pas tout à fait de la même façon dans toute la France, sans parler des variantes à 6 temps et à 4 temps. Bref, la différence par rapport au rock, c’est qu’on entend ça et là qu’il y aurait une rivalité entre le lindy « Savoy style », le lindy « Hollywood style » ou le lindy « Smooth style ». Certaines personnes considèrent les deux dernières appellations comme synonymes, alors que d’autres considèrent que ces styles sont différents même s’ils sont tous les deux issus de la côte Ouest des États-Unis). Essayons de voir ce qu’il en est.

Si l’on danse le lindy hop un peu partout (et de plus en plus), ce n’est pas pour autant que tout le monde danse de la même manière. C’est un peu comme pour le rock. On ne le danse pas tout à fait de la même façon dans toute la France, sans parler des variantes à 6 temps et à 4 temps. Bref, la différence par rapport au rock, c’est qu’on entend ça et là qu’il y aurait une rivalité entre le lindy « Savoy style », le lindy « Hollywood style » ou le lindy « Smooth style ». Certaines personnes considèrent les deux dernières appellations comme synonymes, alors que d’autres considèrent que ces styles sont différents même s’ils sont tous les deux issus de la côte Ouest des États-Unis). Essayons de voir ce qu’il en est. Comme je l’ai dit, le lindy hop est né au Savoy Ballroom de Harlem à la fin des années 20. En réalité, il n’est pas apparu un beau jour comme ça. Il a été développé progressivement à partir du breakaway, du collegiate, du charleston et d’autres influences (dont des acrobates, des comiques et autres spectacles de vaudeville). Les principaux contributeurs à l’évolution de cette danse sont issus des habitués du Savoy qui fait office de plaque tournante, mais d’autres salles de danse de Harlem ont également été impliquées comme le Renaissance Ballroom ou le Cotton Club. C’est à cette époque où, chacun cherchant à épater les autres, les danseuses et danseurs faisaient preuve d’une inventivité telle que la danse pratiquée sur le swing a évolué vers ce que l’on a appelé le lindy hop, mais on peut dire qu’à l’époque, avant qu’une grande tendance ne se dégage, tout le monde avait un peu sa manière de danser le lindy hop. C’est à cette époque que des grands noms de l’histoire du lindy hop ont vécu : Shorty George, Frankie Manning, Norma Miller, Al Minns, Leon James et la troupe des Whitey’s Lindy Hoppers d’une manière générale (elle aussi basée au Savoy dans les années 30). Frankie Manning a énormément contribué à la danse et, avec la troupe que je viens de citer, il a diffusé en soirée, en spectacle ou au cinéma une certaine manière de danser de lindy hop qui est restée sous l’appellation de « Savoy style » (le style du Savoy Ballroom).

Comme je l’ai dit, le lindy hop est né au Savoy Ballroom de Harlem à la fin des années 20. En réalité, il n’est pas apparu un beau jour comme ça. Il a été développé progressivement à partir du breakaway, du collegiate, du charleston et d’autres influences (dont des acrobates, des comiques et autres spectacles de vaudeville). Les principaux contributeurs à l’évolution de cette danse sont issus des habitués du Savoy qui fait office de plaque tournante, mais d’autres salles de danse de Harlem ont également été impliquées comme le Renaissance Ballroom ou le Cotton Club. C’est à cette époque où, chacun cherchant à épater les autres, les danseuses et danseurs faisaient preuve d’une inventivité telle que la danse pratiquée sur le swing a évolué vers ce que l’on a appelé le lindy hop, mais on peut dire qu’à l’époque, avant qu’une grande tendance ne se dégage, tout le monde avait un peu sa manière de danser le lindy hop. C’est à cette époque que des grands noms de l’histoire du lindy hop ont vécu : Shorty George, Frankie Manning, Norma Miller, Al Minns, Leon James et la troupe des Whitey’s Lindy Hoppers d’une manière générale (elle aussi basée au Savoy dans les années 30). Frankie Manning a énormément contribué à la danse et, avec la troupe que je viens de citer, il a diffusé en soirée, en spectacle ou au cinéma une certaine manière de danser de lindy hop qui est restée sous l’appellation de « Savoy style » (le style du Savoy Ballroom). Dans cette période riche en nouveautés des années 30 et 40, un certain nombre de personnes sont passées par le Savoy et y ont découvert le lindy hop. En particulier on remarquera un certain Dean Collins qui emmena avec lui les bases du lindy hop du Savoy vers la Californie en 1936 et en particulier Los Angeles dont un quartier, Hollywood, connu pour ses studios de cinéma. Bien sûr, Dean Collins a intégré les bases du lindy et sa pratique les a transformées vers un style qui lui est propre, éliminant par exemple les bounces du style d’origine. On parle souvent du film « Hellzapoppin' » pour la scène de lindy hop dynamique et pleine d’acrobaties effectuée par la troupe des Whitey’s Lindy Hoppers. Mais ce que l’on sait moins (probablement parce que peu d’amateurs de danse ont réellement vu le film en entier…), c’est que Dean Collins danse aussi dans une autre scène de ce film, celle de « Watch the Birdie » au bord de la piscine. On peut voir Dean Collins dans presque 40 films tournés dans les années 40 avec diverses partenaires, mais essentiellement avec Jewel McGowan dont je trouve le style très élégant.

Dans cette période riche en nouveautés des années 30 et 40, un certain nombre de personnes sont passées par le Savoy et y ont découvert le lindy hop. En particulier on remarquera un certain Dean Collins qui emmena avec lui les bases du lindy hop du Savoy vers la Californie en 1936 et en particulier Los Angeles dont un quartier, Hollywood, connu pour ses studios de cinéma. Bien sûr, Dean Collins a intégré les bases du lindy et sa pratique les a transformées vers un style qui lui est propre, éliminant par exemple les bounces du style d’origine. On parle souvent du film « Hellzapoppin' » pour la scène de lindy hop dynamique et pleine d’acrobaties effectuée par la troupe des Whitey’s Lindy Hoppers. Mais ce que l’on sait moins (probablement parce que peu d’amateurs de danse ont réellement vu le film en entier…), c’est que Dean Collins danse aussi dans une autre scène de ce film, celle de « Watch the Birdie » au bord de la piscine. On peut voir Dean Collins dans presque 40 films tournés dans les années 40 avec diverses partenaires, mais essentiellement avec Jewel McGowan dont je trouve le style très élégant. Si l’on devait définir les styles de lindy hop, on pourrait dire ceci. Le lindy hop « Savoy » est très circulaire, la connexion entre les partenaires varie au sein d’une figure afin de laisser une grande liberté à la danseuse, la pulsation rythmique (« bounces ») est très présente, et un certain nombre de figures caractéristiques sont souvent dansées (hand-to-hand charleston, mini dip,… ainsi que de nombreux pas de jazz spécifiques comme le Shorty George, Suzie Q, etc.). Le style Savoy dispose d’une manière de danser « sociale » pour les soirées et les tempos lents à mediums ainsi que d’une manière « spectacle » avec de nombreux kicks pour les démonstrations et les tempos rapides. Enfin, la position « horizontale » des danseurs est orientée vers le/la partenaire, chacun portant son propre poids sans interférer avec l’autre à l’arrêt. Le style « Savoy » conserve donc de nombreux liens avec la culture afro-américaine. Le lindy hop « Hollywood » (ou « Smooth ») se danse plutôt sur une ligne (même si ce n’était pas le cas aux origines de ce style), la connexion est très présente (effet de contrepoids dans le couple) et permet des figures très précises ; de plus, l’ensemble de la danse semble fluide dans tous les axes de l’espace et le triple step n’est pas systématique. Enfin, la position « horizontale » des danseurs est plutôt vers l’arrière, créant une tension entre les partenaires et donc une connexion plus forte. Le style « Hollywood » ou « smooth » s’est éloigné des racines afro-américaines et a donné naissance à encore d’autres variantes à base de lindy hop (où j’avoue parfois ne pas retrouver les bases). Il est à noter que l’on crédite aussi Dean Collins comme étant à l’origine du West-Coast swing qui partage un certain nombre de points communs avec le style « Hollywood ». Notez, par exemple, que le lindy turn s’appelle le whip en West-Coast swing.

Si l’on devait définir les styles de lindy hop, on pourrait dire ceci. Le lindy hop « Savoy » est très circulaire, la connexion entre les partenaires varie au sein d’une figure afin de laisser une grande liberté à la danseuse, la pulsation rythmique (« bounces ») est très présente, et un certain nombre de figures caractéristiques sont souvent dansées (hand-to-hand charleston, mini dip,… ainsi que de nombreux pas de jazz spécifiques comme le Shorty George, Suzie Q, etc.). Le style Savoy dispose d’une manière de danser « sociale » pour les soirées et les tempos lents à mediums ainsi que d’une manière « spectacle » avec de nombreux kicks pour les démonstrations et les tempos rapides. Enfin, la position « horizontale » des danseurs est orientée vers le/la partenaire, chacun portant son propre poids sans interférer avec l’autre à l’arrêt. Le style « Savoy » conserve donc de nombreux liens avec la culture afro-américaine. Le lindy hop « Hollywood » (ou « Smooth ») se danse plutôt sur une ligne (même si ce n’était pas le cas aux origines de ce style), la connexion est très présente (effet de contrepoids dans le couple) et permet des figures très précises ; de plus, l’ensemble de la danse semble fluide dans tous les axes de l’espace et le triple step n’est pas systématique. Enfin, la position « horizontale » des danseurs est plutôt vers l’arrière, créant une tension entre les partenaires et donc une connexion plus forte. Le style « Hollywood » ou « smooth » s’est éloigné des racines afro-américaines et a donné naissance à encore d’autres variantes à base de lindy hop (où j’avoue parfois ne pas retrouver les bases). Il est à noter que l’on crédite aussi Dean Collins comme étant à l’origine du West-Coast swing qui partage un certain nombre de points communs avec le style « Hollywood ». Notez, par exemple, que le lindy turn s’appelle le whip en West-Coast swing. Ainsi lorsque la danse swing a commencé à revenir dans les soirées dansantes à partir des années 80, on a naturellement cherché ceux qui étaient là lorsque la danse est née. C’est comme cela que l’on a redécouvert cette danse à New York (mais aussi en Californie) par le biais d’Al Minns, Frankie Manning ou Norma Miller qui ne sont devenus professeurs de danse qu’à cette époque récente. C’est à partir de ce style « Savoy » que le lindy hop s’est donc diffusé de nouveau dans le monde dans les années 80 et 90. Suite à ce renouveau, certains danseurs ont souhaité redonner vie au style originel de Dean Collins dans les années 90. Et c’est là où la dénomination de « Hollywood » est née, pour faire référence à ce style dansé dans les films d’Hollywood. Il faut noter que Dean Collins enseignait la danse en Californie. Ce style a été adopté par les amateurs de swing en recherche de nouveauté et deux « tribus » ont vu le jour en France : les Savoy et les Hollywood (on se croirait dans Koh Lanta…). En général, là où dans une grande ville il y avait des cours de Savoy, on trouvait aussi des cours de Hollywood chez le concurrent. C’est d’ailleurs toujours un peu le cas, un peu comme on a la salsa cubaine opposée à la salsa portoricaine (mais c’est une autre histoire). Cela dit, les danseurs de swing se mélangent au sein des mêmes soirées, car la musique swing reste la base du lindy hop qu’il soit Savoy, Hollywood, Smooth ou que sais-je encore. Ainsi, des figures passent d’un style à l’autre et inversement là où la technique de base ne fait pas obstacle. Car un danseur de Savoy peut avoir du mal à danser avec une danseuse d’Hollywood. En effet, cette dernière attend une connexion forte que le premier n’a pas l’habitude de donner. Apprendre les deux styles peut résoudre l’affaire, mais peut-être est-ce au détriment d’un style visuel marqué ? À chacun de voir. En tout cas, tout cela c’est du lindy hop et cette danse très riche n’a pas fini d’évoluer. À une époque, les danseurs américains de style Savoy venant en France parlaient de « that French lindy hop », ce qui montre bien que les Français ont, eux aussi, apporté leur pierre à l’édifice et ont fait évoluer le lindy hop des origines dans une nouvelle direction.

Ainsi lorsque la danse swing a commencé à revenir dans les soirées dansantes à partir des années 80, on a naturellement cherché ceux qui étaient là lorsque la danse est née. C’est comme cela que l’on a redécouvert cette danse à New York (mais aussi en Californie) par le biais d’Al Minns, Frankie Manning ou Norma Miller qui ne sont devenus professeurs de danse qu’à cette époque récente. C’est à partir de ce style « Savoy » que le lindy hop s’est donc diffusé de nouveau dans le monde dans les années 80 et 90. Suite à ce renouveau, certains danseurs ont souhaité redonner vie au style originel de Dean Collins dans les années 90. Et c’est là où la dénomination de « Hollywood » est née, pour faire référence à ce style dansé dans les films d’Hollywood. Il faut noter que Dean Collins enseignait la danse en Californie. Ce style a été adopté par les amateurs de swing en recherche de nouveauté et deux « tribus » ont vu le jour en France : les Savoy et les Hollywood (on se croirait dans Koh Lanta…). En général, là où dans une grande ville il y avait des cours de Savoy, on trouvait aussi des cours de Hollywood chez le concurrent. C’est d’ailleurs toujours un peu le cas, un peu comme on a la salsa cubaine opposée à la salsa portoricaine (mais c’est une autre histoire). Cela dit, les danseurs de swing se mélangent au sein des mêmes soirées, car la musique swing reste la base du lindy hop qu’il soit Savoy, Hollywood, Smooth ou que sais-je encore. Ainsi, des figures passent d’un style à l’autre et inversement là où la technique de base ne fait pas obstacle. Car un danseur de Savoy peut avoir du mal à danser avec une danseuse d’Hollywood. En effet, cette dernière attend une connexion forte que le premier n’a pas l’habitude de donner. Apprendre les deux styles peut résoudre l’affaire, mais peut-être est-ce au détriment d’un style visuel marqué ? À chacun de voir. En tout cas, tout cela c’est du lindy hop et cette danse très riche n’a pas fini d’évoluer. À une époque, les danseurs américains de style Savoy venant en France parlaient de « that French lindy hop », ce qui montre bien que les Français ont, eux aussi, apporté leur pierre à l’édifice et ont fait évoluer le lindy hop des origines dans une nouvelle direction. Avant de clore cet article, j’ai une pensée pour Frankie Manning, décédé il y a presque un an. Il y a un an, j’achevais aussi la traduction et l’édition française de l’autobiographie de ce personnage du lindy hop (« Frankie Manning, l’ambassadeur du lindy hop » ). Coïncidence malheureuse. Frankie n’aura pas eu l’occasion de tenir entre ses mains cette édition française à laquelle il a contribué en personne en écrivant une introduction spéciale pour les Français et en me donnant gentiment des photographies personnelles qui n’ont pas été publiées dans l’édition originale américaine. En revanche, sa co-auteur Cynthia Millman l’a vu et m’en a dit le plus grand bien. En tout cas, je suis heureux que ce livre puisse permettre aux francophones de connaître les origines du lindy hop racontées par l’un de ses créateurs ainsi que le message de paix et de tolérance que Frankie Manning ne cessait de diffuser de son vivant. Ce livre a été primé par la communauté des amateurs de musique jazz en recevant le prix du livre jazz 2009 du « Hot Club de France » et je ne cesse de recevoir des retours positifs sur cet ouvrage depuis qu’il est disponible. Cela m’encourage aussi à poursuivre un travail sur un livre présentant les figures de base du lindy hop d’un point de vue technique et qui sera disponible à la vente cet été.

Avant de clore cet article, j’ai une pensée pour Frankie Manning, décédé il y a presque un an. Il y a un an, j’achevais aussi la traduction et l’édition française de l’autobiographie de ce personnage du lindy hop (« Frankie Manning, l’ambassadeur du lindy hop » ). Coïncidence malheureuse. Frankie n’aura pas eu l’occasion de tenir entre ses mains cette édition française à laquelle il a contribué en personne en écrivant une introduction spéciale pour les Français et en me donnant gentiment des photographies personnelles qui n’ont pas été publiées dans l’édition originale américaine. En revanche, sa co-auteur Cynthia Millman l’a vu et m’en a dit le plus grand bien. En tout cas, je suis heureux que ce livre puisse permettre aux francophones de connaître les origines du lindy hop racontées par l’un de ses créateurs ainsi que le message de paix et de tolérance que Frankie Manning ne cessait de diffuser de son vivant. Ce livre a été primé par la communauté des amateurs de musique jazz en recevant le prix du livre jazz 2009 du « Hot Club de France » et je ne cesse de recevoir des retours positifs sur cet ouvrage depuis qu’il est disponible. Cela m’encourage aussi à poursuivre un travail sur un livre présentant les figures de base du lindy hop d’un point de vue technique et qui sera disponible à la vente cet été.

Dans le domaine des danses en couple, il est une discipline qui est souvent associée aux traditionnels foxtrot, lindy hop ou autres danses pratiquées sur du jazz. Je fais référence ici à ce que beaucoup appellent « les claquettes » et que d’autres préfèrent voir appeler « la danse à claquettes », traduction directe de son nom en anglais « tap dance ». Car « faire des claquettes », ce n’est pas simplement faire de petits sons avec ses pieds, c’est plutôt mêler danse et percussions. C’est ce que je vous propose de découvrir aujourd’hui…

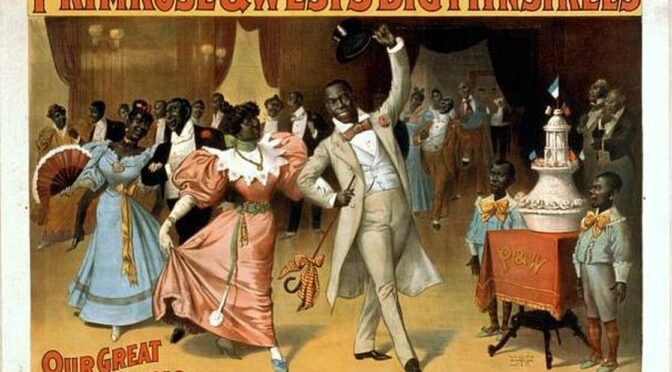

Dans le domaine des danses en couple, il est une discipline qui est souvent associée aux traditionnels foxtrot, lindy hop ou autres danses pratiquées sur du jazz. Je fais référence ici à ce que beaucoup appellent « les claquettes » et que d’autres préfèrent voir appeler « la danse à claquettes », traduction directe de son nom en anglais « tap dance ». Car « faire des claquettes », ce n’est pas simplement faire de petits sons avec ses pieds, c’est plutôt mêler danse et percussions. C’est ce que je vous propose de découvrir aujourd’hui… Les mouvements qui scandaient le travail passèrent de la vie à la scène par le biais des « Minstrel Shows » dont j’ai parlé dans un autre article de ce blog. Les Blancs grimés en Noirs faisaient le spectacle en imitant ces derniers. Jusque dans les années 1920, les frappes sont faites grâce à des semelles en bois en deux parties (sur des chaussures de cuir), mais devant l’usure rapide de celles-ci, on les remplaça définitivement par des plaques de métal, les fers (ou taps en anglais), qui pour autant sont de nos jours en aluminium.

Les mouvements qui scandaient le travail passèrent de la vie à la scène par le biais des « Minstrel Shows » dont j’ai parlé dans un autre article de ce blog. Les Blancs grimés en Noirs faisaient le spectacle en imitant ces derniers. Jusque dans les années 1920, les frappes sont faites grâce à des semelles en bois en deux parties (sur des chaussures de cuir), mais devant l’usure rapide de celles-ci, on les remplaça définitivement par des plaques de métal, les fers (ou taps en anglais), qui pour autant sont de nos jours en aluminium.  Pour l’anecdote, notez que les moins fortunés fixaient des capsules de bouteille sous leurs chaussures à la place de vrais fers. Les spectacles de danse à claquettes devinrent de plus en plus techniques et étonnants grâce au Vaudeville et à la concurrence entre les diverses salles de spectacle aux USA. Le mélange des styles de numéros (comiques, acrobaties, danseurs de caractère, etc.) contribua à l’enrichissement des numéros de danse à claquettes par l’importation de nouveaux mouvements de plus en plus spectaculaires et innovants. À cette époque, il était courant de se faire chorégraphier un numéro de claquettes par un professionnel et de l’apprendre en cours particuliers avant de le produire en spectacle. De cette période, on connaît de nombreux artistes comme Bill Robinson, Honi Coles, John Bubbles, les Nicholas Brothers, etc.

Pour l’anecdote, notez que les moins fortunés fixaient des capsules de bouteille sous leurs chaussures à la place de vrais fers. Les spectacles de danse à claquettes devinrent de plus en plus techniques et étonnants grâce au Vaudeville et à la concurrence entre les diverses salles de spectacle aux USA. Le mélange des styles de numéros (comiques, acrobaties, danseurs de caractère, etc.) contribua à l’enrichissement des numéros de danse à claquettes par l’importation de nouveaux mouvements de plus en plus spectaculaires et innovants. À cette époque, il était courant de se faire chorégraphier un numéro de claquettes par un professionnel et de l’apprendre en cours particuliers avant de le produire en spectacle. De cette période, on connaît de nombreux artistes comme Bill Robinson, Honi Coles, John Bubbles, les Nicholas Brothers, etc. La danse à claquettes devint de plus en plus populaire avec les comédies musicales hollywoodiennes à partir des années 30 où des vedettes comme Fred Astaire, Ginger Rogers, Gene Kelly, Ann Miller, Eleanor Powell ou Shirley Temple firent de cette discipline une part essentielle du rêve américain. Ils y ajoutèrent des pas de danse classique et la musique jazz était omniprésente dans leurs numéros qui comportaient aussi du chant. De nombreux films cultes de cet âge d’or sont connus de tous comme

La danse à claquettes devint de plus en plus populaire avec les comédies musicales hollywoodiennes à partir des années 30 où des vedettes comme Fred Astaire, Ginger Rogers, Gene Kelly, Ann Miller, Eleanor Powell ou Shirley Temple firent de cette discipline une part essentielle du rêve américain. Ils y ajoutèrent des pas de danse classique et la musique jazz était omniprésente dans leurs numéros qui comportaient aussi du chant. De nombreux films cultes de cet âge d’or sont connus de tous comme

Comme d’autres manières de danser de l’époque swing, la danse à claquettes passa de mode avec la déferlante du rock’n’roll après la Seconde Guerre mondiale. Mais le renouveau est là de nos jours grâce au retour de l’attrait du public pour les danses traditionnelles et folkloriques (comme les danses irlandaises) ainsi que pour le jazz et le swing. Je dirais, pour simplifier, qu’on parle aujourd’hui de deux principales catégories dans la pratique de la danse à claquettes :

Comme d’autres manières de danser de l’époque swing, la danse à claquettes passa de mode avec la déferlante du rock’n’roll après la Seconde Guerre mondiale. Mais le renouveau est là de nos jours grâce au retour de l’attrait du public pour les danses traditionnelles et folkloriques (comme les danses irlandaises) ainsi que pour le jazz et le swing. Je dirais, pour simplifier, qu’on parle aujourd’hui de deux principales catégories dans la pratique de la danse à claquettes : Il est intéressant de noter des pratiques spécifiques de la danse à claquettes comme le soft shoe, pratique légère, classe et dansée en chaussures sans fers (le sol est alors parsemé de sable pour qu’il y ait tout de même du bruit…) ou encore le hoofing aux frappes très intenses et complexes. Aux danseurs à claquettes, il est aussi possible d’associer, pour être complet, les percussionnistes qui font feu de tout bois… ou plutôt bruit de tout support comme les artistes du spectacle

Il est intéressant de noter des pratiques spécifiques de la danse à claquettes comme le soft shoe, pratique légère, classe et dansée en chaussures sans fers (le sol est alors parsemé de sable pour qu’il y ait tout de même du bruit…) ou encore le hoofing aux frappes très intenses et complexes. Aux danseurs à claquettes, il est aussi possible d’associer, pour être complet, les percussionnistes qui font feu de tout bois… ou plutôt bruit de tout support comme les artistes du spectacle  Les claquettes sont liées aux danses en couple de plusieurs manières. Tout d’abord, nous avons tous en tête l’image de Fred Astaire dansant avec ses partenaires (voir un autre de mes billets sur le sujet dans ce blog) à Hollywood où, entre deux refrains et trois pas de foxtrot, les danseurs s’adonnent à des rythmiques qui semblent sortir naturellement de leurs semelles. On a même pu assister à des claquettes sur patins à roulettes dans

Les claquettes sont liées aux danses en couple de plusieurs manières. Tout d’abord, nous avons tous en tête l’image de Fred Astaire dansant avec ses partenaires (voir un autre de mes billets sur le sujet dans ce blog) à Hollywood où, entre deux refrains et trois pas de foxtrot, les danseurs s’adonnent à des rythmiques qui semblent sortir naturellement de leurs semelles. On a même pu assister à des claquettes sur patins à roulettes dans  Je l’ai moi-même vérifié dans ma manière de danser les danses à deux au fil de mon apprentissage de la danse à claquettes et je recommande à tout le monde de faire au moins une année (voire deux) de claquettes pour cela. Et (qui sait ?) peut-être ne pourrez-vous plus vous en passer, tout comme le petit manchot empereur du film d’animation

Je l’ai moi-même vérifié dans ma manière de danser les danses à deux au fil de mon apprentissage de la danse à claquettes et je recommande à tout le monde de faire au moins une année (voire deux) de claquettes pour cela. Et (qui sait ?) peut-être ne pourrez-vous plus vous en passer, tout comme le petit manchot empereur du film d’animation

« Around the world » est le nom d’une figure bien connue des danseurs de rumba, salsa et de lindy hop. En rumba, la danseuse fait le tour du danseur alors que celui-ci reste sur place. En salsa, ce nom fait référence à différentes figures où la danseuse tourne autour du danseur et tourne aussi sur elle-même. En lindy hop, on a affaire soit à une figure où le danseur et la danseuse tournent en même temps sur eux-mêmes soit à une acrobatie qui correspond à la « ceinture » de rock acrobatique. Bref, en danse en couple, dans le tour du monde (« around the world »), le danseur est au centre du monde et c’est généralement la danseuse qui en fait le tour… Mais le « Around the world » dont je voulais vous parler ici est tout autre puisqu’il s’agit de la chanson du groupe Daft Punk.

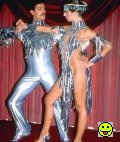

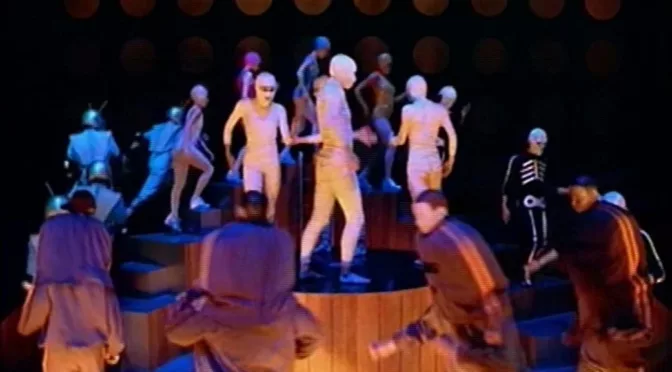

« Around the world » est le nom d’une figure bien connue des danseurs de rumba, salsa et de lindy hop. En rumba, la danseuse fait le tour du danseur alors que celui-ci reste sur place. En salsa, ce nom fait référence à différentes figures où la danseuse tourne autour du danseur et tourne aussi sur elle-même. En lindy hop, on a affaire soit à une figure où le danseur et la danseuse tournent en même temps sur eux-mêmes soit à une acrobatie qui correspond à la « ceinture » de rock acrobatique. Bref, en danse en couple, dans le tour du monde (« around the world »), le danseur est au centre du monde et c’est généralement la danseuse qui en fait le tour… Mais le « Around the world » dont je voulais vous parler ici est tout autre puisqu’il s’agit de la chanson du groupe Daft Punk. Après avoir revu récemment le clip des Daft Punk, j’ai eu envie de le faire partager à ceux qui ne le connaissaient pas. Certains auront davantage vu le « punk » dans le nom de ce groupe français de musique électronique, d’autres auront trouvé un peu étrange le fait qu’on ne voie jamais le visage de ses membres, masqué derrière des casques ou des costumes. Mais il ne faut pas s’arrêter là, il faut écouter leur musique et regarder leurs clips qui sont toujours très imaginatifs. « Around the world » n’est pas un titre récent (il date de 1997), mais je ne me lasse jamais de revoir le clip associé avec sa chorégraphie. J’intègre ci-dessous la vidéo du site Dailymotion, sous copyright EMI Music.