La danse et la musique ont évolué au fil du temps pour devenir des éléments essentiels de la vie sociale française tant du point de vue social que du point de vue culturel. Avant même de disposer de la radio pour écouter les chansons en vogue, chacun pouvait danser au son des instruments que les musiciens s’enorgueillissaient de faire sonner de belle manière pour leur audience. Même si de nos jours les soirées se passent souvent à la maison devant un écran, il ne faut pas oublier que le bal a été pendant longtemps une partie du lien social local dans chaque région et que bien des familles ont été créées suite à un rencontre dansante à cette occasion. Grand-parents, parents et enfants trouvaient eu sein du bal populaire, organisé à l’origine à l’occasion d’événements comme les moissons ou les mariages, un espace de liberté différent du cercle familial où l’on croisait des personnes de tous âges et de toutes origines.

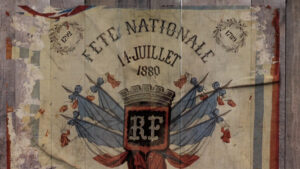

Le 14 juillet symbolise le bal populaire par excellence, mêlant diversité sociale et citoyenneté. Mais les bals populaires ce sont aussi les festivités des moissons dans les campagnes, les fêtes familiales, les soirées dans les dancings, les bals des pompiers, etc. Pourtant ces manifestations de joie a priori anodines ont souvent été encadrées de manière stricte par les autorités. Le premier bal du 14 juillet a été organisé en 1880 accompagné de fanions tricolores et de musique populaire jouée par un orchestre du haut d’une estrade. Cette fête a été créée par les autorités pour fédérer les citoyens français autour de le toute nouvelle Troisième république pas forcément acceptée de tous.

Les bals populaires ont lieu dans des endroits tels que les salles des fêtes, les places publiques et les terrains de sport, etc. Ils sont souvent organisés par des associations locales. Les danses traditionnelles y régnaient aux débuts, comme la bourrée auvergnate au son de la cabrette ou la gavotte bretonne au son du biniou, voire même diverses danses sur des mélodies a capella des chanteurs de villages. Les occasions de faire la fête et de danser offraient une soupape aux travailleurs harassés par le travail quotidien dans les champs, dans les mines ou à l’usine. Ils pouvaient ainsi se retrouver entre amis, faire des connaissance et danser dans une ambiance détendue, vêtus de leurs plus beaux habits. Et cela pouvait durer jusqu’au bout de la nuit. Ainsi, des couples de tous âges dansent sur une variété de musiques, des plus traditionnelles aux plus modernes. Les bals populaires sont aussi un moyen de rassembler les communautés locales et de renforcer les liens sociaux. C’est au bal populaire que se sont faites de nombreuses rencontres alors que dans la « vie de tous les jours » les gens se voyaient de loin. Mais cela ne se faisait pas toujours sans mal. Si les hommes étaient libres d’y participer sans restriction, les femmes de la fin du XIXe siècle avaient systématiquement un chaperon plus âgé, sans compter que certaines manifestations étaient organisées sous la houlette du clergé bien-pensant qui n’a pas apprécié l’arrivée des danses dites « modernes » comme la valse ou la polka avec leur position de couple rapprochée.

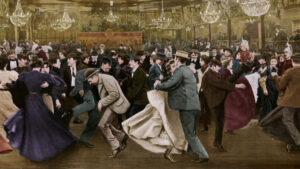

Revenons à ces fameux bals du 14 juillet du début du XXe siècle… Malgré les réticences du clergé, ce jour devient un jour férié dans tout le pays. Ce début de XXe siècle est appelé « La belle époque »,

les lieux se créent autour de la fête à Paris et portent l’appellation de « bal » : bal du Moulin Rouge, bal du Moulin de la Galette, Bal Tabarin… L’entrée coûtait un franc à l’époque ! Les jambes se dévoilent petit à petit et offusquent les « Père Lapudeur » de l’époque à l’instar du clergé des années auparavant. À l’opposé, certains bals comme celui des Barrières est fréquenté par les Apaches avec leur foulard, leur casquette et leur manières pour le moins directes. On y danse la valse, la scottiche, la mazurka et, bien sûr, la danse des Apaches (voir l’article à ce sujet sur ce blog).

Dans certains quartiers parisiens, on retrouve différentes communautés venues chercher du travail à la Capitale : en premier lieu les Auvergnats avec leur cabrette, mais aussi les Italiens avec leur accordéon… Et voilà que naît le style de musique dit « musette » et la danse qui va avec, à l’opposé du tango fustigé par l’Église et réservé aux quartiers bourgeois. À l’orée de la 1ère Guerre mondiale, tout le monde danse à l’unisson dans les rues à l’occasion des bals organisés dans un état d’esprit insouciant.

Si la guerre désorganise les festivités dansantes, il n’en demeure pas moins que l’on danse toujours et parfois entre personnes du même sexe sans ambiguïté. Le Américains débarquent et apportent avec eux le jazz . Le 14 juillet 1919 est marqué par un défilé fêtant la fin de la guerre et accompagné par un bal populaire ouvert à tous. Il y a fort à parier que les personnes venues danser sont plutôt là pour décompresser que pour célébrer le pays. Dans la rue se côtoient la valse musette et le tango mondain au son de l’accordéon chromatique, instrument roi des bals populaires à partir de ce moment-là. À lui seul un accordéoniste est en mesure de transformer n’importe que lieu en bal musette et, par conséquent, les lieux à danser se multiplient. Les Français se libèrent de toutes ces années noires grâce au bal afin de pouvoir renaître… d’autant plus que la journée de travail passe de 60 à 48 heures sur 6 jours cette année-là. La java s’ajoute peu à peu à la liste des danses avec le boléro et le paso doble, permettant à certains de s’encanailler au bal musette. Pendant ce temps, pendant l’entre-deux-guerres, les classes mondaines préfèrent le jazz et dansent le foxtrot, le charleston, le black bottom ou le shimmy et investissent de nouveaux lieux appelés « dancings ». Les tenues féminines se raccourcissent encore pour permettre de mieux effectuer ces mouvements dynamiques venus d’Amérique. Dans ces années-là, la norme était qu’une jeune homme ou une jeune femme de 18 ou 19 ans sache danser pour pouvoir aller au bal.

Au début des années 1930, près d’un Français sur deux dispose d’une radio TSF. La musique pour danser devient donc accessible à toutes les classes sociales à domicile sans attendre une quelconque occasion. Cela n’empêche pas les Français de se rassembler dans les guinguettes des bords de Marne par exemple (Le Grand Cavana, chez Gégène, etc.), des lieux où se retrouvent des gens de toutes les origines. À Montmartre, le premier bal des pompiers est créé dans la caserne. Puis, les grèves ouvrières de 1936 servent de prétexte à l’organisation de bals quotidiens lors de l’occupation des usines qui conduira à la semaine de 40 heures et aux congés payés, avec par conséquent toujours plus de temps libre pour danser.

En 1939, la Seconde guerre mondiale éclate. Le Maréchal Pétain prône la « France d’avant » et ferme tous les bals et dancing par décret en mai 1940. Bien sûr, l’interdiction n’est pas suivie à la lettre dans les campagnes où des bals sont organisés dans les fermes isolées ou l’arrière salle des bistrots aux fenêtres calfeutrées. Le peuple a besoin de se changer les idées et de danser dans ces bals clandestins où l’accordéon fournit l’ambiance musicale. Dans les villes, occupées par l’armée allemande, c’est plus compliqué mais quelques irréductibles appelés les Zazous (voir l’article sur le sujet dans ce blog) continuent de danser en secret sur les musiques américaines en signe de rébellion.

Après le débarquement américain de juin 44 qui marque le retour de la paix en France, le général De Gaulle réinstaure le bal républicain du 14 juillet et les autres bals renaissent comme les bals des pompiers dans diverses villes ou le Balajo à Paris. En parallèle, certains suivent les traces des Zazous et vont danser le be-bop et le swing dans les caves de Saint-Germain-des-Prés. L’après-guerre marque la nouvelle tendance des bals « où l’on veut, quand on veut », sans avoir à attendre un événement particulier (moissons ou 14 juillet par exemple). Les danses latines s’y intègrent progressivement : mambo, cha-cha, etc. Le bal populaire devient mobile, parfois en intérieur, parfois en extérieur, parfois sous tente, organisé par des professionnels. Il restera la première occasion de rencontre jusque dans les années 1970 puisque les jeunes utilisaient le bal comme lieu de rendez-vous. À la fin des années 1950, le rock’n’roll et les danses des yéyés venues des USA (madison, twist, etc.) reportent un franc succès chez les jeunes, boostés par les jukeboxes et les 45 tours, alors que les plus anciens restent attachés aux danses pratiquées jusque là dans les bals. Les discothèques se créent peu à peu pour donner à la jeunesse amatrice de rock’n’roll, de slow et des nouvelles danses un lieu pour danser avec des lumières tamisées et propice aux rencontres.

Les années 1970 marquent l’envie d’un retour à la nature et le renouveau de la musique folklorique et traditionnelle avec les danses associées. Les bals trads fleurissent en parallèle des soirées pop rock psychédéliques en discothèque où l’on se laisse aller. Puis les soirées en discothèque connaissent l’essor de la musique disco et l’âge d’or de ces établissements (plus de 4000 en France à la fin des années 1970). Face à ce raz-de-marée les bals populaires déclinent malgré les efforts et les subventions du gouvernement pour construire des salles des fêtes dans tout le pays. Ceux qui sortent en boîte de nuit se préparent longuement au préalable et on y va de plus en plus pour être vu et éventuellement y faire des rencontres. Même s’il y a beaucoup moins de discothèques de nos jours qu’à l’époque, la tendance continue dans ce sens sachant que les Français sortent moins, au profit d’une soirée Netflix en famille ou entre amis .

On peut à ce point se poser la question suivante : « le bal populaire ne se cantonne-t-il de nos jours qu’au bal du 14 juillet ? ». Il me semble que la réponse est non. On retrouve les marqueurs du bal populaire dans de nombreuses occasions allant des soirées en boîte de nuit aux bals trad en passant par les soirées et festivals rock’n’roll, latino, swing ou encore country. Les gens sont là, venant de tous horizons, pour partager un bon moment, décompresser, danser, se retrouver entre amis et éventuellement faire de nouvelles connaissances. Ainsi s’il ne s’appelle plus « bal populaire » l’événement dansant contemporain en a encore tous les atours.

Malgré les différents points d’arrêt et interdictions dus aux crises traversées par les Français (le choléra en 1883, la 1ère guerre mondiale, la grippe espagnole en 1918, le 2e guerre mondiale et même récemment le Covid en 2020), la danse et les bals populaires ont conservé leur rôle essentiel dans la vie sociale des Français. Le bal populaire contribue indéniablement à la préservation et au développement de la culture française avec un impact positif sur la cohésion sociale. La danse et les bals populaires sous toutes leurs formes sont bien plus qu’un simple divertissement, mais ils sont également un élément vital de la culture et de la vie sociale française.

Lorsqu’on souhaite partager une passion avec d’autres personnes, différentes méthodes sont possibles. Pour ma part et pour ce qui concerne la danse, j’ai choisi d’écrire, à commencer par Internet. Nous venions donc de passer le cap de l’an 2000 quand m’est venue l’idée de créer un site web entièrement dédié à la danse, mais aussi et surtout en français. En effet, les Américains étaient déjà très présents sur la toile, alors qu’il n’y avait que quelques rares sites à destination des francophones. D’ailleurs, la plupart des sites étaient des sites vitrines pour des écoles de danse. Mais ce que je voulais faire était différent : je voulais faire découvrir la danse aux internautes d’une manière moderne et avec les outils que me proposait Internet à l’époque, tout en restant indépendant de toute école. Comme mon domaine de prédilection était la danse en couple, j’ai donc abordé le projet sous cet angle particulier.

Lorsqu’on souhaite partager une passion avec d’autres personnes, différentes méthodes sont possibles. Pour ma part et pour ce qui concerne la danse, j’ai choisi d’écrire, à commencer par Internet. Nous venions donc de passer le cap de l’an 2000 quand m’est venue l’idée de créer un site web entièrement dédié à la danse, mais aussi et surtout en français. En effet, les Américains étaient déjà très présents sur la toile, alors qu’il n’y avait que quelques rares sites à destination des francophones. D’ailleurs, la plupart des sites étaient des sites vitrines pour des écoles de danse. Mais ce que je voulais faire était différent : je voulais faire découvrir la danse aux internautes d’une manière moderne et avec les outils que me proposait Internet à l’époque, tout en restant indépendant de toute école. Comme mon domaine de prédilection était la danse en couple, j’ai donc abordé le projet sous cet angle particulier. Voici donc qu’à l’issue de l’été 2000, je me lance dans le concret. La première chose à faire était de trouver un nom. Pour cela, j’ai cherché pendant plusieurs semaines, interrogeant mes connaissances afin de glaner quelques idées. Mais rien de ce qu’on me proposait ne me correspondait. Je voulais un nom qui n’existait pas et qui ne donnait aucune connotation particulière au site en dehors de la danse. J’ai eu l’idée de différents termes pour, en définitive, tomber sur « UltraDanse » qui me semblait dégager l’idée de toujours aller vers l’avant. Mon site allait donc permettre à ses visiteurs d’aller de l’avant dans leur connaissance de la danse et dans leur pratique technique. Une fois le nom trouvé, il fallait ensuite acheter le nom de domaine correspondant : ultradanse.com (le « .com » a été choisi car, à l’époque, un particulier ne pouvait pas acheter de « .fr »). Me voici donc, le 23 octobre 2000 avec un nom de domaine original (

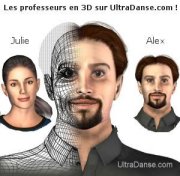

Voici donc qu’à l’issue de l’été 2000, je me lance dans le concret. La première chose à faire était de trouver un nom. Pour cela, j’ai cherché pendant plusieurs semaines, interrogeant mes connaissances afin de glaner quelques idées. Mais rien de ce qu’on me proposait ne me correspondait. Je voulais un nom qui n’existait pas et qui ne donnait aucune connotation particulière au site en dehors de la danse. J’ai eu l’idée de différents termes pour, en définitive, tomber sur « UltraDanse » qui me semblait dégager l’idée de toujours aller vers l’avant. Mon site allait donc permettre à ses visiteurs d’aller de l’avant dans leur connaissance de la danse et dans leur pratique technique. Une fois le nom trouvé, il fallait ensuite acheter le nom de domaine correspondant : ultradanse.com (le « .com » a été choisi car, à l’époque, un particulier ne pouvait pas acheter de « .fr »). Me voici donc, le 23 octobre 2000 avec un nom de domaine original ( Cela a commencé par Julie qui est toujours présente sur certaines pages du site aujourd’hui. J’ai même utilisé ce personnage comme support pour animer le site : l’édito était signé « Julie ». En réalité, je n’ai que très tardivement mis mon nom sur le site : je ne souhaitais pas particulièrement me mettre en avant et c’était plus amusant de jouer avec des personnages virtuels.

Cela a commencé par Julie qui est toujours présente sur certaines pages du site aujourd’hui. J’ai même utilisé ce personnage comme support pour animer le site : l’édito était signé « Julie ». En réalité, je n’ai que très tardivement mis mon nom sur le site : je ne souhaitais pas particulièrement me mettre en avant et c’était plus amusant de jouer avec des personnages virtuels.  En second est apparu Alex, le partenaire de danse masculin de Julie. Les images crées en 3D de l’époque sont toujours sur les pages décrivant les pas de base. J’avoue qu’à l’époque cela me prenait énormément de temps de créer les images mettant en scène Julie et Alex. Cela a eu pour conséquence une petite baisse de régime dans l’alimentation du site en pages pendant quelques mois.

En second est apparu Alex, le partenaire de danse masculin de Julie. Les images crées en 3D de l’époque sont toujours sur les pages décrivant les pas de base. J’avoue qu’à l’époque cela me prenait énormément de temps de créer les images mettant en scène Julie et Alex. Cela a eu pour conséquence une petite baisse de régime dans l’alimentation du site en pages pendant quelques mois. Vous retrouverez dans les images d’illustration de cet article l’allure du site à différentes étapes de son existence. L’équipe d’animation d’UltraDanse.com a un peu varié dans le temps. Au début, j’étais tout seul. Puis j’ai eu un peu d’aide par moments, mais jamais sur du long terme : l’animation bénévole d’un site prend du temps et demande de l’énergie. Il y a eu quelques tentatives de spécialisation de contenu et de partenariat. Le site ZikADanser.com, présentant une sélection de CD pour danser vendus dans les commerces grand public, en est un exemple. La sélection faisait à l’origine partie d’UltraDanse.com, puis, avec une amie, nous avons décidé de créer un site dédié. Nous complétions les fiches selon nos envies, mais là encore le temps a commencé à manquer. D’autres activités (dont l’enseignement de la danse) nous ont pris beaucoup de temps, à tel point que le site n’a plus bougé durant des mois. Plus tard, j’ai réintégré le contenu de ZikADanser.com dans UltraDanse.com, histoire de ne pas perdre tout le travail effectué.

Vous retrouverez dans les images d’illustration de cet article l’allure du site à différentes étapes de son existence. L’équipe d’animation d’UltraDanse.com a un peu varié dans le temps. Au début, j’étais tout seul. Puis j’ai eu un peu d’aide par moments, mais jamais sur du long terme : l’animation bénévole d’un site prend du temps et demande de l’énergie. Il y a eu quelques tentatives de spécialisation de contenu et de partenariat. Le site ZikADanser.com, présentant une sélection de CD pour danser vendus dans les commerces grand public, en est un exemple. La sélection faisait à l’origine partie d’UltraDanse.com, puis, avec une amie, nous avons décidé de créer un site dédié. Nous complétions les fiches selon nos envies, mais là encore le temps a commencé à manquer. D’autres activités (dont l’enseignement de la danse) nous ont pris beaucoup de temps, à tel point que le site n’a plus bougé durant des mois. Plus tard, j’ai réintégré le contenu de ZikADanser.com dans UltraDanse.com, histoire de ne pas perdre tout le travail effectué. Car le problème essentiel dans la survie d’un site sur Internet c’est l’équilibre entre le nouveau contenu que l’on peut proposer et le temps qu’on peut y consacrer. UltraDanse.com a toujours été gratuit, mais il a de la valeur grâce à son contenu original. La publicité incluse durant une période dans les pages parvenait juste à financer les frais d’hébergement du site. Il y a eu quelques années de sommeil (je suis tombé à un moment à une mise à jour par trimestre) où j’avais envie de partager des choses, mais je ne savais pas trop comment les intégrer dans les rubriques du site. J’ai réglé cela avec la nouvelle maquette et l’idée du blog intégré au site général, tout en conservant l’intégralité des rubriques.

Car le problème essentiel dans la survie d’un site sur Internet c’est l’équilibre entre le nouveau contenu que l’on peut proposer et le temps qu’on peut y consacrer. UltraDanse.com a toujours été gratuit, mais il a de la valeur grâce à son contenu original. La publicité incluse durant une période dans les pages parvenait juste à financer les frais d’hébergement du site. Il y a eu quelques années de sommeil (je suis tombé à un moment à une mise à jour par trimestre) où j’avais envie de partager des choses, mais je ne savais pas trop comment les intégrer dans les rubriques du site. J’ai réglé cela avec la nouvelle maquette et l’idée du blog intégré au site général, tout en conservant l’intégralité des rubriques. Parfois même, j’avais une idée d’article, mais le développement me demandait plusieurs heures de travail (parfois une bonne dizaine) et de documentation. C’était néanmoins un exercice très enrichissant, car l’objectif de partage et de « vulgarisation » que je poursuivais (et que je poursuis toujours) nécessite une bonne rigueur. En parallèle, une fois par mois environ, j’ajoutais du contenu dans le corps du site. Parfois, il s’agissait d’un article du blog que je retravaillais pour devenir une page de référence. Le blog était donc pour moi comme un laboratoire d’idées avant d’éventuellement intégrer celles-ci dans les rubriques du site. Il me fallait aussi essayer de répondre un maximum aux messages qui étaient postés sur le site. Malheureusement, je n’avais pas le temps de répondre systématiquement ; il fallait gérer les priorités.

Parfois même, j’avais une idée d’article, mais le développement me demandait plusieurs heures de travail (parfois une bonne dizaine) et de documentation. C’était néanmoins un exercice très enrichissant, car l’objectif de partage et de « vulgarisation » que je poursuivais (et que je poursuis toujours) nécessite une bonne rigueur. En parallèle, une fois par mois environ, j’ajoutais du contenu dans le corps du site. Parfois, il s’agissait d’un article du blog que je retravaillais pour devenir une page de référence. Le blog était donc pour moi comme un laboratoire d’idées avant d’éventuellement intégrer celles-ci dans les rubriques du site. Il me fallait aussi essayer de répondre un maximum aux messages qui étaient postés sur le site. Malheureusement, je n’avais pas le temps de répondre systématiquement ; il fallait gérer les priorités. Encore une petite chose avant de conclure. Il est mentionné en bas de chaque page que le contenu du site n’est pas recopiable sans permission de ma part. On appelle cela un copyright en anglais et certains contreviennent à ce copyright en recopiant des pages entières d’UltraDanse sur leur propre site. Néanmoins, si on me le demande gentiment, j’accorde parfois la permission pour un texte donné à condition que la source soit citée et qu’un lien soit fait vers UltraDanse.com (mais c’est mieux de me le demander avant !). Cela dit, d’autres sont allés plus loin en utilisant le nom « Ultradanse » sans autorisation. Or, je n’ai à ce jour permis à personne l’utilisation de ce terme qui est une marque déposée à l’INPI. Il est dommage que certains aient eu envie d’exploiter mon travail et la bonne réputation du site à des fins commerciales… Victime de son succès, Ultradanse a fait de vilains envieux.

Encore une petite chose avant de conclure. Il est mentionné en bas de chaque page que le contenu du site n’est pas recopiable sans permission de ma part. On appelle cela un copyright en anglais et certains contreviennent à ce copyright en recopiant des pages entières d’UltraDanse sur leur propre site. Néanmoins, si on me le demande gentiment, j’accorde parfois la permission pour un texte donné à condition que la source soit citée et qu’un lien soit fait vers UltraDanse.com (mais c’est mieux de me le demander avant !). Cela dit, d’autres sont allés plus loin en utilisant le nom « Ultradanse » sans autorisation. Or, je n’ai à ce jour permis à personne l’utilisation de ce terme qui est une marque déposée à l’INPI. Il est dommage que certains aient eu envie d’exploiter mon travail et la bonne réputation du site à des fins commerciales… Victime de son succès, Ultradanse a fait de vilains envieux. où j’ai entrepris de reprendre une partie des informations (surtout le blog) sur une nouvelle plateforme moderne et avec un look actuel. Entre temps, j’ai entrepris d’autres projets liés à la danse autour du support vidéo (incluant la plateforme YouTube) sous le pseudonyme « Kwiscat » et la nouvelle version d’UltraDanse (que ce soit en .fr ou en .com) est l’occasion de regrouper tous ces supports en un endroit unique et facile d’accès. J’ai donc beaucoup travaillé pour convertir l’essentiel du contenu encore utile de l’ancien site vers ce nouveau site au format d’un blog moderne et assurer la disponibilité du travail mis en ligne jusqu’ici (dont une partie sera en plus actualisée). Avec le renouveau du blog UltraDanse, arrivent aussi tout un tas de nouveaux articles et de vidéos en se basant sur un rythme plus régulier. Le blog étant doté de nouvelles fonctions de navigation et de recherche, je ne doute pas que vous puissiez y trouver plus facilement de nombreuses informations intéressantes dans certains articles passés inaperçus jusqu’ici. Côté réseaux sociaux, une page Facebook est associée au blog et j’y annonce les nouvelles publications (abonnez-vous !). Vous pouvez aussi utiliser les icônes sur chaque page d’article pour partager celui-ci sur vos pages personnelles sur les divers réseaux sociaux.

où j’ai entrepris de reprendre une partie des informations (surtout le blog) sur une nouvelle plateforme moderne et avec un look actuel. Entre temps, j’ai entrepris d’autres projets liés à la danse autour du support vidéo (incluant la plateforme YouTube) sous le pseudonyme « Kwiscat » et la nouvelle version d’UltraDanse (que ce soit en .fr ou en .com) est l’occasion de regrouper tous ces supports en un endroit unique et facile d’accès. J’ai donc beaucoup travaillé pour convertir l’essentiel du contenu encore utile de l’ancien site vers ce nouveau site au format d’un blog moderne et assurer la disponibilité du travail mis en ligne jusqu’ici (dont une partie sera en plus actualisée). Avec le renouveau du blog UltraDanse, arrivent aussi tout un tas de nouveaux articles et de vidéos en se basant sur un rythme plus régulier. Le blog étant doté de nouvelles fonctions de navigation et de recherche, je ne doute pas que vous puissiez y trouver plus facilement de nombreuses informations intéressantes dans certains articles passés inaperçus jusqu’ici. Côté réseaux sociaux, une page Facebook est associée au blog et j’y annonce les nouvelles publications (abonnez-vous !). Vous pouvez aussi utiliser les icônes sur chaque page d’article pour partager celui-ci sur vos pages personnelles sur les divers réseaux sociaux. Voilà ! Vous savez presque tout sur UltraDanse et ses origines ! Depuis 20 ans, UltraDanse.com a été cité dans de nombreux articles de journaux et magazines (L’Express, Le Figaro, Femme Actuelle, Star Club, etc.), il a été pris comme référence sur les sites Internet de chaînes de télévision (M6, France 2, etc.) et d’autres sites portant ou non sur le thème de la danse, il est souvent cité dans des livres portant sur la danse (« Dansons comme des Dieux » chez Gremese, « Salsa, une danse aux mille couleurs » chez l’Harmattan), sans compter les citations dont je n’ai pas été informé. Tout cela sans promotion particulière. J’espère que chacun continuera encore longtemps à trouver avec UltraDanse de quoi satisfaire sa curiosité dans ce nouveau format.

Voilà ! Vous savez presque tout sur UltraDanse et ses origines ! Depuis 20 ans, UltraDanse.com a été cité dans de nombreux articles de journaux et magazines (L’Express, Le Figaro, Femme Actuelle, Star Club, etc.), il a été pris comme référence sur les sites Internet de chaînes de télévision (M6, France 2, etc.) et d’autres sites portant ou non sur le thème de la danse, il est souvent cité dans des livres portant sur la danse (« Dansons comme des Dieux » chez Gremese, « Salsa, une danse aux mille couleurs » chez l’Harmattan), sans compter les citations dont je n’ai pas été informé. Tout cela sans promotion particulière. J’espère que chacun continuera encore longtemps à trouver avec UltraDanse de quoi satisfaire sa curiosité dans ce nouveau format.

Dans ce blog, je m’intéresse à toutes les formes de danses au-delà des danses de couple qui ont tout de même ma préférence. Je considère en effet que, lorsqu’on pratique une discipline, il est essentiel d’élargir son horizon aux disciplines voisines afin de mieux se situer. C’est un peu ce que font les scientifiques astronomes et astrophysiciens qui s’intéressent aux confins de l’univers alors qu’ils ne peuvent toucher du doigt que notre bonne vieille planète Terre. Comprendre l’univers permet de mieux comprendre notre planète. Dans cette logique, s’intéresser aux autres formes de danse permet de mieux comprendre la danse que l’on pratique.

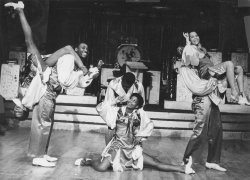

Dans ce blog, je m’intéresse à toutes les formes de danses au-delà des danses de couple qui ont tout de même ma préférence. Je considère en effet que, lorsqu’on pratique une discipline, il est essentiel d’élargir son horizon aux disciplines voisines afin de mieux se situer. C’est un peu ce que font les scientifiques astronomes et astrophysiciens qui s’intéressent aux confins de l’univers alors qu’ils ne peuvent toucher du doigt que notre bonne vieille planète Terre. Comprendre l’univers permet de mieux comprendre notre planète. Dans cette logique, s’intéresser aux autres formes de danse permet de mieux comprendre la danse que l’on pratique. L’histoire commune du hip-hop nous dit que cette culture (qui inclut la danse du même nom) est née dans les années 1970 dans le Bronx au sein de la population afro-américaine qui organisait fréquemment des fêtes d’immeubles (les « block parties »). Plusieurs courants de musique et de danse s’y sont mêlés et l’on a ainsi vu se développer la breakdance (aussi appelé le break) qui a atteint la France dans les années 80. (Vous vous souvenez peut-être du « H.I.P. H.O.P. » télévisé de Sidney en 1984 ?) Mais le break n’est pas le seul style présent dans la danse hip-hop, on y trouve aussi le pop, le lock, le boogaloo, la danse au sol, etc. De nos jours, le hip-hop (new style) se laisse influencer, entre autres danses, par la salsa dans certains jeux de jambes eux-mêmes issus des la danse swing en solo (comme le Suzie-Q pratiqué sur les talons en hip-hop new style).

L’histoire commune du hip-hop nous dit que cette culture (qui inclut la danse du même nom) est née dans les années 1970 dans le Bronx au sein de la population afro-américaine qui organisait fréquemment des fêtes d’immeubles (les « block parties »). Plusieurs courants de musique et de danse s’y sont mêlés et l’on a ainsi vu se développer la breakdance (aussi appelé le break) qui a atteint la France dans les années 80. (Vous vous souvenez peut-être du « H.I.P. H.O.P. » télévisé de Sidney en 1984 ?) Mais le break n’est pas le seul style présent dans la danse hip-hop, on y trouve aussi le pop, le lock, le boogaloo, la danse au sol, etc. De nos jours, le hip-hop (new style) se laisse influencer, entre autres danses, par la salsa dans certains jeux de jambes eux-mêmes issus des la danse swing en solo (comme le Suzie-Q pratiqué sur les talons en hip-hop new style). Voilà de manière succinte pour le contexte historique global. On y voit déjà quelques points communs entre le lindy hop et le hip-hop : origine afro-américaine à New York, multitude d’influences, jeux de jambes en commun, etc. Pour ce qui est du travail au sol, le lindy n’en comporte que très peu. Là où en en rencontre correspond aux figures acrobatiques ou encore aux danses dites excentriques (des spécialités exclusives de certains danseurs de l’époque). Je vous propose de regarder ce clip de 1940 où les Mills Brothers chantent le titre « Caravan » (un titre jazz bien connu) a capella. Des danseurs se succèdent et si vous regardez bien aux alentours d’une minute 50 du clip, le danseur effectue une figure au sol très fréquente chez les danseurs de hip-hop.

Voilà de manière succinte pour le contexte historique global. On y voit déjà quelques points communs entre le lindy hop et le hip-hop : origine afro-américaine à New York, multitude d’influences, jeux de jambes en commun, etc. Pour ce qui est du travail au sol, le lindy n’en comporte que très peu. Là où en en rencontre correspond aux figures acrobatiques ou encore aux danses dites excentriques (des spécialités exclusives de certains danseurs de l’époque). Je vous propose de regarder ce clip de 1940 où les Mills Brothers chantent le titre « Caravan » (un titre jazz bien connu) a capella. Des danseurs se succèdent et si vous regardez bien aux alentours d’une minute 50 du clip, le danseur effectue une figure au sol très fréquente chez les danseurs de hip-hop.

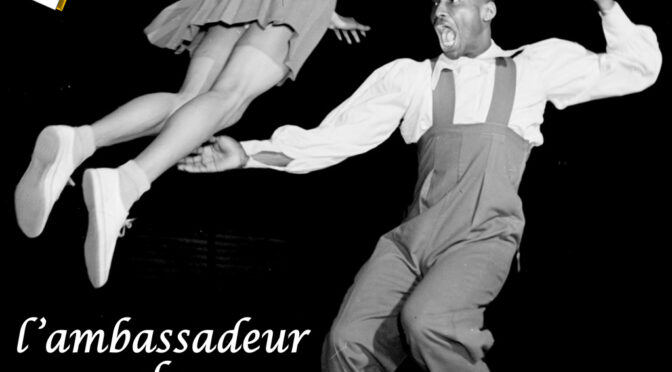

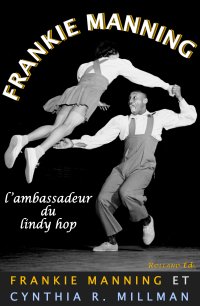

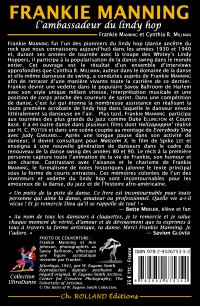

Genèse

Genèse Traducteur

Traducteur Graphiste et informaticien

Graphiste et informaticien Encore éditeur

Encore éditeur Petit bilan…

Petit bilan…

Il y a quelques années, je faisais alors des démonstrations lors de soirées dansantes, j’avais eu l’idée de regrouper les danses du début du XXe siècle avec celles de la fin. Ainsi, ma partenaire de l’époque dansait en solo le charleston, le tango, la valse, etc., et j’arrivais en alternance pour danser le disco, les mouvements déstructurés des années 80, la macarena, etc. Il y avait là de quoi étonner les spectateurs. À la fin de notre passage, nous dansions en couple un rock sur une version swing de Y.M.C.A… L’idée était de suggérer aux gens que toutes les danses se rencontrent dans un dancing et que, de ce fait, les danses s’influencent les unes les autres.

Il y a quelques années, je faisais alors des démonstrations lors de soirées dansantes, j’avais eu l’idée de regrouper les danses du début du XXe siècle avec celles de la fin. Ainsi, ma partenaire de l’époque dansait en solo le charleston, le tango, la valse, etc., et j’arrivais en alternance pour danser le disco, les mouvements déstructurés des années 80, la macarena, etc. Il y avait là de quoi étonner les spectateurs. À la fin de notre passage, nous dansions en couple un rock sur une version swing de Y.M.C.A… L’idée était de suggérer aux gens que toutes les danses se rencontrent dans un dancing et que, de ce fait, les danses s’influencent les unes les autres. L’évolution des danses est particulièrement complexe quand on s’y intéresse de près. Par exemple, le rock’n’roll n’est pas né subitement de rien du tout, pour aboutir au rock, il a fallu passer par le lindy hop qui lui-même vient en partie du charleston. Puis il y a eu aussi l’appropriation par les blancs de cette danse développée par les noirs américains et encore l’influence des chanteurs vedette et leurs mouvements (comme Elvis Presley). Et enfin, de nos jours, on voit bien que la cohabitation avec la salsa influence et amène les nouvelles figures du rock avec ses mouvements de bras un peu compliqués. D’un autre côté, si l’on regarde les danses en solo que l’on voit de nos jours, il y a aussi des influences. On retrouve ainsi, les origines de la tektonik (ou danse electro) dans le hip-hop d’un côté, mais on y trouve quelques petits pas qui sont aussi pratiqués dans les danses en ligne depuis des années. Et je ne parle pas du ragga qui est aussi influencé par la salsa ou des disciplines du fitness comme le step ou l’aérobic où l’on retrouve des « pas de mambo » ou des « cha-cha-cha ».

L’évolution des danses est particulièrement complexe quand on s’y intéresse de près. Par exemple, le rock’n’roll n’est pas né subitement de rien du tout, pour aboutir au rock, il a fallu passer par le lindy hop qui lui-même vient en partie du charleston. Puis il y a eu aussi l’appropriation par les blancs de cette danse développée par les noirs américains et encore l’influence des chanteurs vedette et leurs mouvements (comme Elvis Presley). Et enfin, de nos jours, on voit bien que la cohabitation avec la salsa influence et amène les nouvelles figures du rock avec ses mouvements de bras un peu compliqués. D’un autre côté, si l’on regarde les danses en solo que l’on voit de nos jours, il y a aussi des influences. On retrouve ainsi, les origines de la tektonik (ou danse electro) dans le hip-hop d’un côté, mais on y trouve quelques petits pas qui sont aussi pratiqués dans les danses en ligne depuis des années. Et je ne parle pas du ragga qui est aussi influencé par la salsa ou des disciplines du fitness comme le step ou l’aérobic où l’on retrouve des « pas de mambo » ou des « cha-cha-cha ».